Podoroga Valeri. Kairos, moment critique. 1

Temps-image

1.

Je me demande si je m’appartiens, dans la mesure où je suis autonome et souverain ? Y a-t-il quelque chose qui me lie à moi-même ? Il s’agit bien sûr du temps, mais du temps intérieur, perçu et vécu par moi. Comme dans les temps les plus anciens, le monde est semblable à un flux tourbillonnaire passant à travers nous dans des directions indéterminées. C’est un flux, mais avec deux directions : un flux se meut vers nous, l’autre à partir de nous. Notre « moi » se forme à l’intersection de flux qui se télescopent, nous essayons de retenir l’un d’eux, de l’« assimiler » et de modifier sa direction tandis qu’un autre nous dissipe, nous « morcelle », nous contraint à la disparition. Cette structure se forme selon notre capacité à retenir l’identité de soi à soi à chaque instant suivant. Nous avons besoin pour notre autodétermination dans le monde d’un schéma du temps – sa division en passé/présent/futur. N’est-ce pas pourtant une illusion ? Je suppose que ce type de temps-perception traditionnel disparaît aujourd’hui et que la mémoire longue joue un rôle toujours moindre dans l’économie psychique de l’homme moderne. Une nouvelle mémoire est en train de naître, non pas à court terme, ni opératoire, mais une mémoire s’effaçant elle-même, se distinguant mal du flux temporel dans lequel quelque chose se maintient un instant pour disparaître à nouveau.

2.

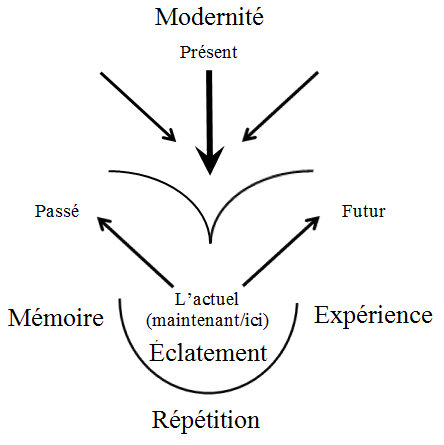

Le futur n’est plus, il est déjà advenu ; il n’y a pas de passé, dans la mesure où il est refoulé hors de la mémoire individuelle et « s’est établi » dans la mémoire collective, où il est « congelé » pour toujours. Il ne reste que le présent, c’est-à-dire le temps duratif de la perception dans lequel ce qui est perçu ne se distingue pas de celui qui perçoit. Mais comment comprenons-nous le présent ? De mon point de vue, il est bistratifié : en lui, le moderne et l’actuel entrent en combinaison, ce sont des modes d’action du temps qui nécessitent des jugements de valeur (quand nous disons, par exemple, que c’est moderne, mais pas nécessairement actuel, ou que c’est actuel, mais pas nécessairement moderne).

Examinons le schéma :

Que veut dire alors être moderne ? Cela veut dire appartenir au temps qui définit notre capacité à percevoir / et / être perçu. Une époque peut être moderne, un siècle, les dix dernières années, mais en aucune manière ce qui se passe ici et maintenant. Le moderne revêt une pointe temporelle, on peut l’appeler actuelle. Naturellement, l’actuel n’est pas déterminé par le temps calendaire ni moins encore par le temps physique, objectivement mesurable. L’actuel perce, éclate, renouvelle le moderne à la vitesse que seul peut atteindre un monde qui change ─ il le poursuit... Il y a une dialectique rupture / éclatement lors du passage du passé au futur à travers le présent. En passant à côté du présent, on ne peut pas se figurer le futur ni oublier le passé. Il convient donc d’examiner le présent non comme un élément de passage ou un pont entre les temps, mais comme le schéma authentique du temps.

Sur ce schéma, j’ai tenté de représenter la nature pluridimensionnelle des événements concentrés en un instant. Au début, tel un petit « trou noir », il absorbe tout, y compris la lumière. Ce qui veut dire que tout se répète, que rien ne peut échapper à la répétition, qui nivelle la mémoire et l’expérience, le futur et le passé en les transformant en signes dépourvus de tout contenu et de tout sens. Ainsi s’accumulent les résultats de la répétition, et cela continue jusqu’à ce qu’éclate la forme dans laquelle la répétition aurait voulu se répéter sans interruption. Certes, une telle forme n’existe peut-être pas qui pourrait supporter l’intensité des répétitions. L’avant-garde artistique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, puis le postmodernisme font face au prix d’incroyables efforts, au moyen de « traumas », de « chocs », d’« ébranlements », à cette puissance illimitée de la répétition. Ils l’éclatent. L’actuel ─ l’idée artistique ─ pousse à l’éclatement, déchire le rythme devenu fou des répétitions.

3.

Ici, il nous faut faire un pas de côté pour représenter plus complètement l’objet de nos réflexions, un pas vers Bergson, vers la problématique de l’élan vital. Voici comment se construisent les grandes lignes de sa pensée. Pour que la vie existe, elle doit être excédentaire par rapport aux pertes nécessaires d’énergie, la vie est toujours en trop, elle est véritablement un feu d’artifice, une splendeur, une palpitation de jaillissements à partir du centre que Bergson appelle l’élan vital : « Si, partout, c'est la même espèce d'action qui s'accomplit, soit qu'elle se défasse soit quelle tente de se refaire, j'exprime simplement cette similitude probable quand je parle d'un centre d'où les mondes jailliraient comme les fusées d'un immense bouquet, ─ pourvu toutefois que je ne donne pas ce centre pour une chose, mais pour une continuité de jaillissement. Dieu, ainsi défini, n'a rien de tout fait ; il est vie incessante, action, liberté. »[i] Bergson a constamment recours à une terminologie de l’éclatement dans sa représentation de l’évolution créatrice du vivant.[ii]

Chaque être vivant est une sorte d’obus prêt à exploser ; l’évolution du vivant se meut par bonds, par un « jeu contingent de forces », d’un éclatement à l’autre. Il y a deux types de vague éclatante : l’éclatement rapide ou instantané, l’explosion, et l’éclatement lent, « différé » ou « retenu » ─ l’implosion.

Le premier, comme tout éclatement, s’annihile lui-même, et tout ce qui se trouve dans le domaine de son action destructrice est également soumis à la destruction. Le second se confond facilement avec n’importe quel devenir (ou « développement »), déploiement progressif ou lutte de forces.

Dans un cas, les organismes les plus plus simples et primitifs sont prêts à dépenser aussitôt leur énergie agissante, la transférant dans l’activité vitale, alors que dans l’autre cas, une dépense explosive instantanée n’est plus possible, des organismes plus complexes apparaissent, qui utilisent l’énergie de l’Explosion originelle, autrement dit de l’impulsion initiale : ils conservent une partie de l’énergie pour les besoins de leur propre développement. C’est une énergie déjà « attribuée », l’organisme crée sa propre économie en utilisant l’énergie en régime d’« éclatement lent » : l’implosion.

Cependant l’organisme ne peut pas accumuler indéfiniment un excédent d’énergie. S’il l’accumule, c’est pour le dépenser, puisque la vie elle-même est un équilibre entre les dépenses et les accumulations ; et au fond, le cycle vital de la consommation (de la croissance) n’en est pas exclu. L’inéluctabilité de la perte en découle, et toute tentative de l’éviter, de l’ajourner ou de la retenir est une infraction à la loi de la Nature, est contre-nature, contre la vie. Le thème de la dépense nécessaire d’énergie, les thèmes des organismes-oeuvres des « explosifs », de la « dissémination » et de la « nouvelle répartition » sont transférés dans une économie générale en tant que faits anthropologiques de soutien.

4.

C’est ce que pensait Eisenstein quand il analysait la série des eaux-fortes des Prisons de Piranesi.

« Le centre de gravité de leur effet n’est pas tant dans les éclatements, que dans les processus d’insufflation des éclatements. // L’éclatement peut advenir. Parfois sur un sommet d’intensité de tensions antérieures, parfois non, et parfois il est presque absent. // Le reflux principal d’énergie s’en va dans le processus de dépassement, presque sans entraves, car le processus de dépassement est déjà un processus de libération. Ce sont presque toujours les scènes d’insufflation qui sont les plus mémorables dans mes films ».[iii]

Comme on peut le remarquer, il pose les règles des transferts d’éclatement d’une composition architecturale de « prison » (image graphique) à une autre. Ces « transferts » agissent aussi comme auto-description du système qui, en dépassant l’état final (catastrophique), passe dans un autre état (trans-figuré). L’oeuvre d’art a de grandes possibilités d’action indirecte – pleine de tension dramatique, plus profonde et plus longue si elle est capable de créer une forme pouvant répartir à nouveau à l’intérieur les flux d’énergie excédentaire. L’oeuvre authentique, c’est un éclatement contenu, ralenti. Du point de vue de la dynamique intérieure, la composition imageante des « Prisons » de Piranesi est une structure implosive : tout se disperse, s’éparpille, mais c’est un éclatement dissimulé. Il semblerait que devant nous se dressent des murs de prison sinistres d’une énormité inconcevable, avec des grilles et des embrasures, mais, pour une raison ou pour une autre, il n’y a pas de sensation de lourdeur, seule règne la légèreté... Un nuage éclatant des marches d’escalier qui fuient dans le lointain : c’est comme si notre regard était au centre de l’éclatement. La dynamique des volumes spatiaux, des « blocs », et du mur de brique, lesquels entrent en conflit les uns avec les autres, se fraye un chemin derrière la composition visible de l’oeuvre de manière si puissante qu’il est difficile de proposer autre chose, ─ c’est bien sûr une vague implosive ayant éclaté sur la volonté, rasant tout sur son passage... La trace de l’action perceptive deviendra la ligne de notre stupéfaction devant la puissance de sa force explosive.[iv]

5.

Toute oeuvre est une saisie de forces, extérieures et intérieures, centrifuges et centripètes ; saisie des seules forces se liant avec ce qu’elles essaient de dépasser et ce faisant d’exprimer, avec des forces dont le conflit ne peut rien engendrer d’autre que l’éclatement. Ce sont avant tout les oeuvres avant-gardistes de l’art qui sont pleines de cette énergie finale choquante ; en réalité, elles éclatent en nous sans laisser aucun souvenir d’elles. Adorno ─ autre bergsonnien influent ─ en définissant l’oeuvre d’art, tâche de formuler ses qualités esthétiques ; et sa qualité principale sera sa manifestabilité, ce qu’il appelle apparition : « Le feu d’artifice est apparition κατ’ έξοχήν : apparaissant empirique libéré du poids de la réalité empirique, c’est-à-dire du handicap de la durée, à la fois signe du ciel et produit humain, avertissement fatidique, écriture fulgurante et fugitive dont la signification est indéchiffrable. »[v] Une chose est la perception, une autre la réponse à la question : existe-t-il des prémisses objectives pour que l’oeuvre d’art puisse s’objectiver, c’est-à-dire se donner comme une réalité autonome de l’expérience, être plus que la réalité elle-même ? De l’apparition, la manifestation (ou plus précisément encore la manifestabilité), on peut et l’on doit parler dans la langue de la phénoménologie.

Il est vrai que pour Adorno l’objectivité de la manifestation de l’oeuvre d’art est atteinte par la présence en elle de contradictions, de forces intérieures irréductibles, qui luttent l’une contre l’autre, l’« enflamment », la forcent à « éclater », à rompre la visibilité du monde en « éclats de lumière », en « scintillements ». L’oeuvre d’art est objective quand sa force directrice, sa force d’expression s’échappe de la forme fixée en la détruisant, une force qui est toujours « plus » (mehr) qu’elle-même. Il est question, bien sûr, de la récente expérience anesthésique (qui n’est plus tenue en rien par l’idéologie du beau). Voici d’où part Adorno pour ses définitions de la manifestabilité : « L’instant où elles deviennent images, dans lequel leur intérieur devient extérieur, disloque l’enveloppe de l’extérieur qui entoure l’intérieur. L’apparition qui les transforme en images détruit toujours dans le même temps leur essence d’image. »[vi] Un autre passage est encore plus précis : « où le mouvement qui se fige dans l’instant est éternisé, où l’éternisé est anéanti dans sa réduction à l’instant ».[vii] Cette dernière remarque revêt une importance toute particulière. En effet, la puissance d’action doit être telle que l’oeuvre elle-même soit une organisation par production d’actes d’« action directe ». Adorno sait bien dans quelle mesure la conscience du moderne est intensément allégorique, instable, à la frontière du naufrage prématurée, puisqu’il est possible que son image disparaisse avant qu’elle ait le temps de se présenter.

6.

Bien avant, Proust avait construit sa grande oeuvre, À La Recherche du temps perdu, en mettant l’accent sur les propriétés de sa révélation, c’est-à-dire sur cette même apparition. Dans les 60 premières pages du premier tome du roman Du côté de chez Swann, il décrit précisément comment se présente l’image initiale de l’oeuvre. Elle est contingente, arbitraire, elle s’enflamme : « cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu d’indistinctes ténèbres, pareil à ceux que l’embrasement d’un feu de bengale ou quelque projection électrique éclairent et sectionnent dans un édifice dont les autres parties restent plongées dans la nuit ».[viii] De telles descriptions d’un certain arrêt relatif de l’attention, puis de l’embrasement presque instantané, de l’extase de la mémoire involontaire, nous les rencontrons chez Proust partout où il tâche de transfigurer un fragment du réel en oeuvre d’art (« les aubépines », etc.). Ses peintres et artistes imaginaires géniaux, dont l’art se trouve au centre du récit de La Recherche, nous sont donnés à travers le même procédé d’apparition, de capacité à apparaître : c’est cet accord particulièrement harmonieux de la sonate de Vinteuil, ces quelques phrases sublimes de l’oeuvre de Bergotte, cette tache de lumière sur la toile d’Elstir que le narrateur-Marcel trouve dans son atelier faiblement éclairé. Ce sont tous des moments d’éclatement, d’arrêt auratique du cours du récit, de la naissance de l’expérience esthétique.

7.

Beckett, lecteur attentif de Proust, trouve dans La Recherche plus d’une dizaine de ces éclats-épiphanies qui désignent le travail du mécanisme de la mémoire involontaire.[ix] Certes, ce mécanisme ne dit pas l’essentiel : l’oeuvre d’art ne se présente dans sa plénitude que lorsqu’elle s’accomplit. Voilà bien une définition décisive de l’oeuvre d’art pour le moderne et le postmoderne. Beckett fixe dans l’expérience de la mémoire d’un Proust « sans mémoire » le conflit de deux éléments : un élément du présent et un élément du passé, l’un est un signal émanant d’une expérience réelle de l’être-maintenant, l’autre est un élément appartenant à l’image du passé prêt à s’unir avec le premier. C’est le même élément, indivisible dans notre mémoire vivante, il lie nos sensations à la mémoire du passé par un instant d’éclatement, il illumine et dévoile. Ainsi, il circule, tantôt en se perdant, tantôt en se retrouvant, tantôt là-bas, tantôt ici, sans s’arrêter nulle part. Ce sont à partir de tels micro-éclats de la mémoire que s’est bâtie l’Oeuvre parfaite.[x]

8.

Ainsi, la modernité est une structure complexe des cycles de répétition les plus divers dominant durant une certaine époque. Le temps dans le présent se tord, se morcelle en portions toujours plus petites, aspire à s’actualiser à chaque point-instant. Les médias de masse du temps transmettent l’intensité de la nouveauté ; en annonçant chaque instant comme un événement, ils cherchent à le présenter comme le dernier, lui conférant la qualité de l’éternité. L’actuel est l’agent de l’éternité, c’est la raison pour laquelle il doit être pris en considération et répété indéfiniment ; chaque instant est mis au même niveau qu’un autre, et peu importe à quel temps nous le rapportons.

Je dirais même que le temps général est centripète, il s’accélère dans sa désintégration, dans ses instants les plus infimes. De nouveaux régimes de vitesse, qui auraient été impossibles avant, apparaissent, permettant à une série d’événements de disparaître. L’actuel est le résultat du conflit du passé avec le futur, c’est une pointe qui coupe le présent, l’incision est le lieu de leur passage. Le moderne utilise le moment percutant de l’actuel (la « pointe ») pour trouver son propre reflet dans l’événement et ainsi avoir lieu. C’est de là que découle l’intensité, l’impulsivité, l’explosivité du flux temporel. L’événement dans l’espace des médias de masse ne peut pas être événement sans répétition, plus il y a d’images de la répétition, plus il est significatif. Les millions de copies de l’effondrement des tours jumelles à New York en sont un exemple.

9.

Le nouvel artiste actuel n’est plus monomane, il ne se dévoue plus fermement à son thème « préféré » ou à une technique particulière d’expression d’idées, il est labile, mobile, il s’attaque à n’importe quel travail, même « sale » ; il « sait tout » et il a entendu parler de tout, il sait comment se présenter, il a des talents si variés qu’il se considère Artiste. Il est né dans un art-marché en formation et c’est pour cela qu’il n’est plus capable de faire éclater la situation, il la suit docilement. Au fond, tout son professionnalisme est concentré sur la compréhension « correcte » de l’IMAGE (circulant dans l’espace des médias de masse). Mais il n’exige probablement pas davantage. Il faut savoir combiner différents niveaux de « connaissance » et d’« aptitude » : des performances et projets de design aux initiatives de business ─ en un mot, il se meut dans un espace socioculturel et politique formaté et il y est très à l’aise. Être un homme politique à partir de l’art, un stratège politique esthétisant, un « manager de crise » et un « consultant », etc.

Ce n’est pas l’artiste actuel d’il y a longtemps, au début des années 90. Je me souviens du temps du travail collectif avec les artistes de la nouvelle vague, quand au centre de l’attention de beaucoup d’entre eux on trouvait la recherche des nouvelles limites de l’art, une bonté étonnante envers les nouvelles idées et les nouveaux projets ; à l’époque, la connaissance était une condition nécessaire au développement personnel. Bien sûr, ce type d’artiste actuel semble aujourd’hui quelque peu vieilli, trop « moral », trop « positionné ». Cependant, aujourd’hui aussi, l’artiste doit prendre un risque pour défendre l’actualité de sa propre vision (prétendument dirigée par une stratégie de marché). Découvrir à nouveau l’angoisse du Néant.

10.

On peut se représenter le type idéal de l’artiste actuel. Aujourd’hui on ne trouve pas tant d’artistes capables de se sentir une multicultural personality, c’est-à-dire une personnalité aux mille visages, ─ presque chaque face d’une telle personnalité peut se refléter dans une praxis artistique particulière sans en écarter une autre. Le sujet de l’art actuel du futur est le possesseur d’un Dasein mobile, il se caractérise par la polymorphie, la plasmosimilitude, le mimétisme virtuose, comme si on lui avait retiré le squelette et que tout son plasma corporel vibrait en rythme avec son dessein, se préparant à l’actualisation... De tels artistes du futur existent déjà, peut-être ne sont-ils encore que des stalkers... mais ils sont déjà sur scène, nous les voyons, nous les applaudissons. On peut les appeler des artistes, des écrivains, des poètes, des peintres universels (ou absolus), dont la capacité incroyablement développée à la simulation de / l’imitation à tout ce que nous rapportons au réel devient le but principal de l’activité créatrice. Aucune limite intérieure retenant cette capacité, aucune limite morale ou autre. C’est une sorte de régression à un niveau plus archaïque de mimétisme, quand le désir de ne pas être soi-même détruit l’identité de l’égo (mais il n’y a plus personne pour le remarquer).

11.

Ce qui caractérise l’art moderne, c’est qu’il ne s’intéresse absolument pas à la manière dont il sera perçu. Absolument pas. Pourquoi ? Ma réponse paraîtra paradoxale : l’oeuvre actuelle existe au moment de l’effet (et plus il est fort, plus pleinement et de façon plus choquante l’oeuvre est présente dans la réalité comme oeuvre d’art). L’actuel, c’est l’éclat instantané, le coup, le temps entre deux instants.

12.

En commençant mon examen de l’oeuvre moderne (actuelle) de l’art, je vais tenter de composer pour moi-même des sortes de plans-cartes. Sur une surface, indiquer des vecteurs de force (espace et temps), qui se signalent par les objets, la couleur et les effets lumineux, ─ et par les matériaux qui ont été utilisés. Mais les vecteurs-directions des forces agissent dans des milieux qui se composent de mélanges complexes, parfois fortuits, des quatre substances alchimiques (terre, ciel, eau, feu). L’artiste (comme le poète au demeurant) est un étonnant alchimiste, puisqu’il choisit son propre matériau (soit le bois, soit le son, soit le feu et l’eau, la terre et le déferlement), sur lequel il s’appuiera jusqu’à son dernier souffle. En d’autres termes, un tel intérêt substantiel est familier à l’artiste qui cherche l’actualisation.

[i] Bergson, L’évolution créatrice, Alcan, Paris, 1908, p. 270

[ii] Un autre passage : « L'évolution de la vie continue en effet, comme nous l'avons montré, une impulsion initiale ; cette impulsion, qui a déterminé le développement de la fonction chlorophyllienne dans la plante et du système sensori-moteur chez l'animal, amène la vie à des actes de plus en plus efficaces par la fabrication et l'emploi d'explosifs de plus en plus puissants. Or, que représentent ces explosifs sinon un emmagasinage de l'énergie solaire, énergie dont la dégradation se trouve ainsi provisoirement suspendue en quelques-uns des points où elle se déversait ? L'énergie utilisable que l'explosif recèle se dépensera, sans doute, au moment de l'explosion ; mais elle se fût dépensée plus tôt si un organisme ne s'était trouvé là pour en arrêter la dissipation, pour la retenir et l'additionner avec elle-même. » (Ibid., p. 267). Si l’on admet que l’énergie naturelle comporte un caractère excédentaire, si tout organisme possède un tel excédent d’énergie, alors qu’est-ce qui la limite ? Justement ce qui la rend excédentaire, puisque « l’impossibilité de continuer la croissance donne le pas à la dilapidation »*. Cependant tout le problème réside dans le fait que cette dilapidation d’énergie ne peut pas être instantanée et explosive, bien que ce soit la manière la plus sûre de se libérer de l’excédent.

* Citation de Georges Bataille. Cf. La Part maudite in Œuvres complètes, tome 7, Gallimard, 1976, p. 36 (NdT).

[iii] Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести томах. Том 3. М.: Искусство, 1964. С. 156-192.

[iv] Andreï Biély est plus impétueux encore, je dirais même plus acrobatique. Il nous invite avec insistance à entendre dans les images de Pétersbourg le tic-tac monotone de la bombe-boîte de sardines, d’y percevoir la menace d’une catastrophe mondiale ; ce son incroyable, incessant, d’abord discret comme un marmonnement étouffé, se transformant en hurlement sourd et effrayant, comme si tout le mouvement des sons dans le roman était dirigé par un unique code sonore : l’imprononçable Y (Ы). Tous les mouvements et rythmes du roman sont aspirés progressivement dans ce rythme qui détruit tout ; en tout cas, Biély tente de montrer l’action (le phénomène) de l’éclatement sans la présenter ni la décrire, mais de façon immanente, comme une certaine force agissant en permanence dans le roman, c’est-à-dire qu’il confère à la structure compositionnelle du roman une énergie explosive, impulsive. Tout tressaille, cingle, glisse, éclate dans Pétersbourg, rien n’est à sa place. Les personnages principaux se déplacent à la vitesse extraordinaire que leur donnent leurs gesticulations et leurs grimaces. Là où ils sont visibles et paraissent avoir un corps, des pensées, une apparence individuelle, ils ne sont que des masques morts, des étuis vides. Seul un mouvement d’une rapidité insaisissable les anime, et ce sont seulement les mouvements qu’annonce la langue ; c’est en elle qu’on trouve leurs traces (vice de prononciation d’auteur, marmonnement, cris, hurlements), eux, en revanche, sont des êtres presque invisibles et supra-rapides de ce monde étrange. (Cf. Подорога, Мимесис, Том. 2, М., Культурная революция, 2011, С. 30-76.)

[v] Adorno, Théorie esthétique, Klincksieck, 2011, p. 121.

[vi] Ibid., p. 127.

[vii] Ibid., p. 127-128.

[viii] Proust, Du côté de chez Swann, Gallimard, 1946, p. 63.

[ix] « La mémoire involontaire, elle, est explosive : “l’immédiate, délicieuse et totale déflagration du souvenir” » (Beckett, Proust, Paris, Éditions de Minuit, p. 44). À cela Beckett rapporte par exemple les apparitions, les révélations de la mémoire suivantes : les pavés inégaux sur lesquels Marcel trébuche, la cuillère et l’assiette, le son qu’elles produisent, le bruit de l’eau dans les tuyaux de l’hôtel, la serviette empesée, etc.

[x] Ce qu’Adorno appelle apparition se forme chez Joyce, en particulier dans ses oeuvres de jeunesse, en tant que catégorie fondamentale de l’esthétique postaristotélicienne, thomiste sous le terme épiphanie (que nous rencontrons beaucoup dans L’Iliade et L’Odyssée). Selon moi, pour Joyce, le phénomène de l’épiphanie, d’une certaine qualité de l’être en tant que tel, est une situation commune qui ne fait que se renforcer avec les années en recevant un nouvel appui esthétique. Le renoncement à ses premières représentations n’est pas aussi radical que le suppose Umberto Eco dans sa remarquable étude. Au contraire, cette catégorie reste déterminante pour l’esthétique du Joyce de la maturité, elle se trouve même au fondement de sa technique d’écriture élaborée avec tant de délicatesse. L’achèvement de chaque position, discours, point de vue nous donne la possibilité de voir l’événement lui-même, un morceau de réalité tel qu’il est et là où il est. On peut le formuler ainsi : il y a l’épiphanie de l’Oeuvre, et il y a l’apparition de ses éléments constitutifs, parfaitement autonomes, avec leur manière spécifique d’apparaître, même s’ils sont en unité rythmique avec le tout de l’oeuvre.