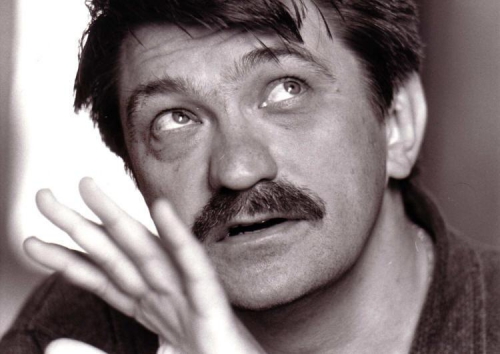

Alexandre Sokourov. Interview par Paul Schrader

L’histoire de l’âme d’un artiste est une histoire très triste

Entretien du 3 septembre 1997

Parlez-nous de votre formation, votre éducation et la manière dont vous êtes devenu un réalisateur ?

Ce n’est pas une question facile. Je voudrais commencer par dire qu’en plus de la littérature, qui est une de mes passions, j’aime aussi beaucoup le théâtre radiophonique. Je me rappelle de grandes performances de théâtre radiophonique que j’écoutais dans mon enfance, avec de grands acteurs. Je fermais les yeux et je construisais mon monde imaginaire à l’intérieur de la pièce de théâtre. Je n’ai jamais imaginé que je deviendrais moi-même réalisateur. Dans ma famille, personne ne s’intéressait vraiment à l’art. Je suis né dans un petit village en Sibérie, qui n’existe plus ; ils ont construit une station d’énergie hydroélectrique et mon village a été recouvert par l’eau. Si je veux visiter le lieu de ma naissance, je peux prendre un bateau, y aller par l’eau, et regarder au fond de la mer.

C’est une image magnifique.

Je pense qu’elle est pour moi très complète. Et j’ai toujours senti que ce passage à la réalisation était très long, je n’ai jamais cru que je serais capable d’y parvenir. De manière générale, je pense que pour devenir un artiste il faut avant tout recevoir une éducation élémentaire. C’est pourquoi il était logique que j’obtienne un diplôme en histoire.

Où ça, à Moscou ?

Non, à Gorki, sur la Volga, la ville d’où vient ma mère. Après mes études supérieures, j’ai commencé à travailler pour la station de télévision locale. Toutes les aptitudes que j’ai aujourd’hui, je les ai acquises lors de mon premier métier à la télévision et auprès de mon premier professeur, Yuri Bespolov. Ma voie dans l’art filmique et visuel a été assez longue. J’ai intégré le département de réalisation de l’institut de cinéma moscovite (VGIK), et ensuite, tout est arrivé dans l’ordre habituel.

Comment votre cinéma a-t-il évolué ?

Je suis né et j’ai été éduqué sous un régime totalitaire, j’y ai aussi forgé mon identité. Pour les gens du même type de caractère psychologique et du même milieu que le mien, cela voulait dire commencer par faire des observations très sérieuses, fondamentales. Et n’oubliez pas que je lisais constamment des classiques russes, ce qui a produit un effet immense sur moi. Je n’avais jamais entendu parler des Beatles ou d’autres musiciens contemporains non russes. J’ai été influencé par Wagner et Scarlotti. C’est simplement comme ça que ça s’est passé. Je me concentrais sur des choses plus sérieuses.

Je sais qu’avant la chute de l’Union soviétique vous avez eu des problèmes avec la censure. Pensez-vous que vous auriez eu plus de problèmes avec le gouvernement si vous aviez fait des films narratifs, des films qui auraient pu être interprétés politiquement ?

Je suis très surpris par cette question. Personne ne m’avait jamais posé une telle question. C’est important parce que même quand on ne vous donnait pas une explication complète, vous pouviez lire entre les lignes. Le problème que les institutions cinématographiques gouvernementales avaient avec moi, c’est que mes films n’avaient pas de fond politique. Parce que je ne me posais pas de questions sur le système soviétique. J’avais pour cela, disons, moins d’intérêt, ou pas du tout. Je ne me serais donc même pas donné la peine de le critiquer. J’ai toujours été motivé par l’esthétique visuelle, l’esthétique qui ouvre sur la spiritualité de l’homme, et établit des principes moraux. Le fait que je sois engagé dans le côté visuel de l’art rendait le gouvernement méfiant. La nature de mes films était différente de celle des autres. En réalité, ils ne savaient pas pour quelle raison me punir — et cette confusion les irrita énormément. Bien sûr, cela rendit les choses plus difficiles pour moi, mais aussi plus faciles. Rétrospectivement, je réalise que j’étais un vrai paradoxe. D’un côté, les films que je faisais étaient interdits de projection publique ; de l’autre, mes nouvelles idées étaient toujours approuvées. Je dirais que c’est le paradoxe d’un régime totalitaire. Parce que les régimes totalitaires s’intéressent aux processus créatifs.

Quels artistes, et pas nécessairement des réalisateurs, vous ont aidé à vous déterminer ?

J’ai beaucoup appris du monde réel autour de moi. Parfois, ces gens n’avaient rien à voir avec l’art. Ils étaient simplement gentils, généreux, honnêtes, des gens bien. Et très bien éduqués aussi. Mais mon étape importante a bien sûr été Tchekhov.

Je viens d’un milieu religieux. Notre église ne croyait pas en l’image. Ils étaient anti-iconographie. Si vous aviez quelque chose à dire, vous deviez utiliser des mots. La chose la plus importante que j’ai apprise entre vingt et trente ans est que les images sont aussi des idées. Il m’a fallu du temps pour comprendre cela. Vous avez parlé de la littérature et du théâtre radiophonique ; comment êtes-vous parvenu à la prise de conscience du langage intellectuel des idées ?

Mon milieu n’était en rien similaire au vôtre. La plupart des choses que je fais viennent de l’intuition. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un pour m’ayant aidé à développer ma spiritualité et mon âme. Disons-le ainsi : je n’ai jamais eu de prêtre pour aller me confesser.

Votre nom a souvent été associé à celui de Tarkovski. Est-il arrivé relativement tard dans votre vie ou bien vous a-t-il influencé dès votre jeunesse ?

Ce n’est pas important. Nous sommes très différents en tant que personnes, comme Tarkovski lui-même l’a toujours dit. La première fois que j’ai vu son œuvre, c’était à la fin de mes études à l’institut cinématographique. Son esthétique n’était pas une découverte pour moi. C’était plutôt une confirmation de ma propre vision. Franchement, c’est une question difficile. Je dirais que nous avons été liés par une amitié intime plutôt que par une collaboration créatrice de collègues. Je ne sais pas pourquoi il aimait ce que je faisais.

Je me suis toujours senti un peu coupable, parce que je pensais que j’aurais dû aimer Tarkovski plus que je ne le faisais. Ma tête me disait de l’aimer, mais mon cœur ne suivait pas. Quand j’ai vu vos films, ma première réaction a été : c’est cela que je voulais trouver chez Tarkovski.

C’est très beau. Vous avez parlé d’une façon très belle. Cela prouve seulement pour moi encore une fois que chacun de nous n’est que la marche d’un escalier. Et ce que nous faisons tous, vous et moi et Tarkovski, est une réalité existante, malgré nos différences.

Changeons un peu de sujet si vous le voulez bien, et parlons des aspects technique et financier. Il semblerait que grâce à votre succès dans les festivals, vous êtes maintenant en mesure d’obtenir des financements européens. Vous sentez-vous rassuré en ce qui concerne votre capacité à faire produire vos films ?

Je suis encore très préoccupé par les financements. Ma règle est de travailler tout le temps avec les mêmes personnes : chef opérateur, ingénieur du son, monteur, directeur artistique, et cætera. Je pense que c’est seulement si l’on travaille ensemble pendant, disons, quinze, vingt ans qu’on a l’impression d’être une équipe et qu’on peut faire du bon travail. Nous sommes capables d’arriver à quelque chose parce que nous travaillons avec un budget aussi petit. Il m’est difficile d’imaginer faire un film avec un budget de 150 000 dollars.

Mais même les petits budgets coûtent de l’argent, quelqu’un doit le payer. Quand j’étais un critique de cinéma, je subvenais à mes besoins en livrant du poulet et en écrivant pour un petit journal. Je correspondais avec Bresson parce que j’écrivais un livre sur lui. Et il m’écrivit une lettre pour me demander, puisque je vivais à Los Angeles, si je pouvais l’aider à trouver de l’argent pour faire son film L’Argent. Pour moi, Bresson était un maître, et je livrais du poulet, et c’est lui qui me demandait de l’argent ! J’ai réalisé alors à quel point c’était difficile. Mais maintenant, vous dernier film, Mère et fils, — c’est bien votre dernier film ?

Non, j’ai aussi terminé deux documentaires.

Il a été financé essentiellement par l’Allemagne ?

C’était 50/50 : la moitié de l’argent venait de Russie, l’autre d’Allemagne.

Est-ce que les réactions positives aux festivals de New York et de Berlin vont changer la nature des films que vous faites ? À quelle vitesse faites-vous des films ?

Non, pas du tout.

En combien de temps Mère et fils a-t-il été tourné ?

Je pense qu’en tout le tournage a duré environ vingt jours.

Du fait de la constance de ces nuages sombres et intenses, avez-vous dû attendre longtemps ce temps orageux ?

Pour cette fois-là, je ne peux dire qu’une seule chose : Dieu était probablement avec nous. Nous avons toujours placé nos intérieurs à côté de lieux où la nature semblait la plus attirante et la plus intéressante. Nous ne tournions pas en studio. Notre plateau était une construction très complexe à l’intérieur d’une dune, près d’une forêt ; il avait la possibilité de s’ouvrir et de tourner. Cela a permis au chef opérateur d’utiliser le soleil et la lumière et de manipuler et de créer autant qu’il voulait.

Comme dans les films muets, la maison tourne avec le soleil. Un de problème que l’on rencontre quand on travaille dans le cinéma commercial est le planning. Si la météo ne va pas, il faut quand même tourner.

Nous avons le même type de planning.

Donc si le temps n’avait pas été tout à fait le bon, vous auriez tourné de toute façon, ou bien auriez-vous essayé de tourner en intérieur ?

Oui, bien sûr, nous aurions tourné en intérieur.

À Telluride, un ami chef opérateur a vu Mère et fils et il est allé voir votre chef opérateur pour lui dire : « J’ai compris comment vous avez fait ». Mais votre chef opérateur n’a pas confirmé son hypothèse. Alors je vais vous le demander : comment avez-vous réussi ces effets uniques de distorsion ?

[rire]Je vais vous le dire. Cela a été beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Il y a seulement un principe, et je pense qu’il est très important. J’ai arrêté de faire semblant de croire que l’image sur l’écran est dimensionnelle. Mon premier objectif est de considérer que les images sur l’écran doivent être plates, ainsi qu’horizontales. Ensuite, il faut que ce soit une lecture complète des traditions artistiques et esthétiques — je ne tourne pas une image concrète de la nature, je la crée. Dans Mère et fils, j’utilise de simples miroirs, de larges vitres, ainsi qu’un pinceau et de la peinture, et ensuite je regarde dans la lentille…

Vous mettez la vitre devant la lentille ?

Oui, devant, et sur le côté, et derrière, les installant sur différents supports. C’est très difficile, très particulier, et c’est un long processus. Je détruis la vraie nature et je crée la mienne.

Et ensuite vous pulvérisez de la peinture sur ces morceaux de vitre et de miroir ?

Il n’y a pas de pulvérisation. Je travaille avec des pinceaux très fins, délicats, comme ceux utilisés dans la peinture chinoise traditionnelle.

Mon chef opérateur pensait qu’il s’agissait de pulvérisation.

Absolument pas. Si cela avait été pulvérisé, ça aurait eu l’air très cru.

Quand on fait durer le plan aussi longtemps que vous le faites, l’œil a le temps de se déplacer. Alors que dans le cinéma au rythme conventionnel les images vont trop vite pour qu’on puisse les explorer. Un des plus grands plaisirs de Mère et fils réside dans le fait que l’on devient intéressé à mesure que l’on se déplace.

Il s’agit moins d’un avantage venant des images elles-mêmes que de la capacité des spectateurs à imaginer, ainsi que de leur développement spirituel. Cela compte beaucoup pour moi que vous ayez été touché par ces images, parce que je connais des films ayant été réalisés avec votre participation, et je comprends que la nature de leur création est complètement différente, et parfois tout à fait opposée à la mienne, néanmoins il est très important pour moi que vous ressentiez mon art ainsi. Professionnellement, et personnellement aussi.

Comme la plupart des réalisateurs, je suis engagé dans la tradition du réalisme psychologique ; mon film projeté à Telluride (Affliction) est l’exploration d’un caractère. Mais j’ai toujours aimé les films qui vont à l’encontre de l’identification psychologique et essaient d’emmener le spectateur ailleurs. Je n’ai jamais senti que j’aurais la patience ou le talent d’en faire un. Vous parlez d’esthétisme, mais il y aussi des thèmes courants très riches : la relation entre un parent et son enfant, la mort, l’amour humain. Pensez-vous thématiquement et visuellement avant le film ? Où cela commence-t-il pour vous ?

Non, ni pour l’un, ni pour l’autre. Je pars des sentiments, et je pense que ce qui m’a toujours intéressé, ce sont les sentiments que seule une personne spirituelle peut éprouver : les sentiments des adieux et des séparations. Je pense que le drame de la mort est le drame de la séparation.

Dans l’art japonais il y a le concept de mono no aware, la douce tristesse, le plaisir des fins, de l’automne et de la vue d’une feuille morte.

Mais pour la Russie, la douce tristesse et les adieux agréables ne sont pas possibles. Au contraire, au sens russe de l’élégie, il s’agit d’un sentiment vertical, très profond, pas d’un sentiment délicieux. Cela vous prend profondément, brusquement, douloureusement. C’est foudroyant.

Vous avez mentionné avoir fait des documentaires depuis Mère et fils. Selon vous, quelle est la différence entre un film de fiction et un documentaire ?

Je ne les traite pas différemment. La seule différence que je vois entre la fiction et le documentaire, c’est que l’artiste utilise des outils différents pour créer un film, ou disons pour construire une maison. Dans la fiction, le réalisateur utilise des blocs de bien plus grande taille, des grosses pierres. Dans le documentaire, la maison est généralement une structure plus fragile, transparente, cristalline.

Je ne comprends pas tout à fait.

Je n’essaie pas de faire des documentaires comme un type d’art réaliste. Je ne suis pas intéressé par la vérité réelle. Je ne crois pas pouvoir comprendre la réalité aussi bien.

Alors si vous faites un documentaire et si vous voulez que les choses apparaissent d’une manière différente, vous donnez des directives ou vous changez les choses ?

Je ne donne pas de directives. Il est juste important pour moi, aussi bien pour la fiction que pour le documentaire, que les gens ne regrettent jamais qu’ils y participent. C’est pour cette raison que je ne filme jamais des gens que je ne comprends pas ou que je n’aime pas.

J’ai eu un professeur qui disait que tout ce qui est à l’intérieur d’un cadre est de l’art. Quand cette tasse est mise à l’intérieur d’un cadre, ce n’est pas une tasse, c’est de l’art.

Je suis en désaccord avec cela. L’art est le dur travail de ton âme. Et une tasse est toujours une tasse. L’histoire de l’âme d’un artiste est une histoire très triste. C’est très dur, parfois désagréable. C’est un travail difficile pour nous tous.

Quel est le sujet de votre prochain film ?

Ce sera la suite d’un film de cinq heures ; une partie a déjà été tournée. C’est à propos de la guerre actuelle. Des gens qui ont vécu et combattu sur la terre, et maintenant, ils sont partis vivre sur l’eau.

La Tchétchénie ?

Non. Ça se passe à la frontière du Tadjikistan et de l’Afghanistan, et à présent il y a un combat entre les marins russes et allemands, à la frontière entre l’Allemagne et la Russie.

Considérez-vous une telle situation, où il y a de la politique et de la violence, comme différente du sentiment familial intense de perte ?

Ces sujets se croisent, bien sûr. Pourtant, la guerre en question n’a absolument aucun sens. Le seul sens qui existe est l’état des sentiments des personnes dans de telles circonstances. Comment vivent-ils dans un état de guerre, comment célèbrent-ils leurs vacances, comment font-ils face à la solitude. C’est entièrement une question de vie. Dans tous mes films, j’essaie juste de créer une sorte différente de vie réelle, pas celle qui existe dans la réalité. Cela est vrai même pour mes documentaires.

Une des choses qui revient souvent quand les gens parlent de vos films, c’est la tradition de la grande peinture. Y a-t-il des peintres en particulier qui produisent un fort effet sur vous ?

Généralement, quand on pose à quelqu’un une telle question, je pense avant tout au labyrinthe dans lequel une personne voyage à toutes les époques. Je dirais que ce sont les peintres russes du XIXe siècle. Les romantiques d’Allemagne du XIXe, et bien sûr Rembrandt. J’aime l’Américain Andrew Wyeth. J’aime les vieux peintres parce qu’ils sont incroyablement habiles. Je pense que l’apprentissage est une composante très importante pour devenir un artiste. C’est pourquoi je pense que dans le cinéma il n’y a pas beaucoup de maîtres.

Les rôles de la peinture et du film commencent maintenant à fusionner à travers l’ordinateur. Il y a maintenant des peintres qui travaillent sur ordinateur à partir d’images photographiées. Cela vous intéresse-t-il ou bien être vous comme moi : trop vieux pour recommencer ?

Non, je ne veux pas laisser la technologie me dépasser, ni pénétrer à l’intérieur de moi, même si, quand nous effectuons le second cycle du montage, nous le faisons avec l’aide d’un ordinateur. Si une peinture est née comme peinture, avec l’aide de certains outils, je pense que ça devrait toujours rester ainsi. Et l’art assisté par l’ordinateur est un type d’art visuel complètement différent. Nous ne parlons plus d’art pur, nous parlons de quelque chose d’autre.

Quelles que soit votre manipulation de l’image, elle a lieu au moment du tournage, pas au cours de la postproduction.

Bien sûr. Toujours pendant le moment où l’on filme. En tant que réalisateur, j’ai toujours une vision claire de ma création. Je change généralement beaucoup la base littéraire ainsi que le scénario pendant la production, parfois même le sens d’un dialogue peut changer complètement. Et la signification du morceau change alors avec lui. J’essaie de créer, de recréer et recréer encore. Il est important d’être constamment en mouvement. Le film peut sembler tout à fait calme, mais l’énergie que l’on a mise pour le faire doit être extrêmement dynamique.

Dans Breaking the Waves, Lars Von Trier a créé des plans tableaux de la nature qui ont été modifiés avec un ordinateur pour que le mouvement de l’ombre et de la lumière soit créé.

Je suis alors désolé pour lui.

Quelle est votre réaction personnelle sur la sortie de vos films en Occident ?

Tout au début, je ressentais une immense reconnaissance pour tout le monde : les spectateurs, les directeurs de festival, toute personne du staff. Ensuite, j’ai commencé à éprouver du regret, parce que je vois parfois en Occident des réactions très bizarres. Par exemple, quelqu’un qui rit. Bien sûr, je comprends que les Occidentaux sont très différents et en même temps très seuls. Beaucoup plus seuls qu’en Russie. Je dirais même plus spirituellement malades qu’en Russie, avec des critères moraux évidemment très différents de ceux de Russie. C’est pourquoi je suis encore plus reconnaissant pour tous ceux qui viennent voir mes films, parce qu’ils sont témoins d’un monde si différent et qu’ils essaient de le comprendre et de l’accepter. Cependant, je comprends qu’en Occident j’ai affaire à une vie que je ne saisirai jamais.

Une dernière question, juste par curiosité. Où vivez-vous ? Êtes-vous une personne de la ville ou de la campagne ?

Je pense que je ne suis ni l’une ni l’autre. Du point de vue de ma mentalité, je ne suis pas du tout une personne de la ville. Mais du point de vue de mes besoins de confort et de mes besoins pratiques, je suis bien sûr une personne de la ville.

Nous sommes à Times Square, une autre planète pour Alexandre Sokourov. Très bien, merci. Merci beaucoup.

Original (en anglais) : ici