Alexandre Sokourov. Bergman et Antonioni

Extrait du Journal de d’Alexandre Sokourov 1998-2007, in Aleksandr Sokurov, V tsentre okeana, Amfora, Saint-Pétersbourg, 2011, p.204-216.

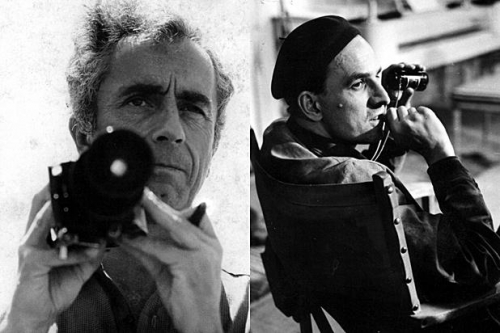

J’ai toujours imaginé Antonioni comme un homme d’un âge avancé ; je ne peux pas me le représenter jeune ! Je l’ai vu pour la première fois sur une photo d’un magazine de cinéma il y a très longtemps, et, déjà à l’époque, il était presque un vieillard dans mon esprit.

Comme Bergman, il représentait pour moi une culture tout à fait autre, qui différait totalement de celle que l’on avait en Union soviétique. Je voyais avec quelle franche irritation certains réalisateurs soviétiques parlaient de ces deux collègues. C’était de l’envie, bien sûr. La prise de hauteur de Bergman et d’Antonioni par rapport niveau général de développement de la sphère professionnelle, à plus forte raison de celle de l’Union soviétique, était extraordinaire. En URSS, même Fellini semblait à beaucoup plus « soviétique », plus proche, plus accessible.

Bergman et Antonioni se trouvaient à une distance insurmontable de tous. Je ne sais pas, il est vrai, si les cinéastes en avaient une pleine conscience ou pas. Ils « s’enfuirent » vers l’avant, loin de tous, du simple fait de leur « évolution de réalisateur ». Bergman n’est pas devenu Bergman tout de suite. Et Antonioni non plus. Bergman, avant de faire ses « grands films », tourna une série de films qui paraissent ordinaires. Il en améliora petit à petit la qualité, et grâce à elle, il atteignit le sommet — et il y resta.

Quand j’examinais des photographies de ces maîtres, je voyais des gens d’une allure européenne. Il n’y avait pas de tels visages autour de moi. Il y en avait probablement en Union soviétique — dans les instituts secrets de physique, de mathématiques, de l’armée. Je m’imaginais aussitôt les visages de Piotr Kapitsa, Lev Landau… Je ne voyais pas de tels visages dans le cinéma soviétique. Bergman et Antonioni étaient pour moi les symboles du développement de la civilisation européenne dans l’art cinématographique.

Il semble qu’ils cessèrent de travailler activement dans les années 80 du siècle passé. Il y avait alors des discussions sur la mort du cinéma, sur son épuisement en tant qu’art. À cette époque, les Américains firent au cinématographe une injection mortelle en essayant de le domestiquer pour l’adapter aux goûts de la société de consommation.

Je suppose que Bergman arrêta de travailler systématiquement dans le cinéma parce que ce n’était plus nécessaire — avant tout pour l’Âme. Le travail au cinéma comme métier ne s’était pas révélé si « noble », il était véritablement ingrat. Il passa presque entièrement au théâtre, mais, plus important encore, à la littérature.

Antonioni tomba malade, mais il est possible que son blocage ait consisté aussi dans l’apparition des signes d’un épuisement artistique naturel. Il faut absolument souligner que le maître est loin d’en être toujours « coupable ». Le temps se mit à changer précipitamment, obsessionnellement, la direction du mouvement — dans la chaude Italie, ce processus prit des formes particulièrement lourdes et douloureuses : des gens au tempérament chaud se joignirent à un processus brûlant, à un travail brûlant. L’Italie offrit au monde une immense « quantité d’art », elle a des traditions et une énergie artistiques colossales. La Suède peut difficilement rivaliser avec l’Italie. Pays continental, la Suède semble vivre selon les lois d’une petite île perdue dans la mer du Nord.

La sortie « silencieuse » de Bergman hors du cinéma est due à l’agressive absence de demande à l’endroit de son individualité artistique, en premier lieu de la part de ceux qui parlaient sa langue maternelle. Étant allé plusieurs fois en Suède, je me suis intéressé à la relation à Bergman. Au cours de conversations sur lui avec des Suédois, un grand ennui se peignait sur leurs visages, s’ajoutant à leur désintérêt. Bergman, probablement, comprit vite que personne ne le retiendrait par la manche, ne lui demanderait de rester, de continuer à travailler. Mais il était déjà sur l’Olympe et il pouvait se permettre de vivre tranquillement, sans déranger ses compatriotes, sans avoir besoin d’élargir son cadre de vie, sans se faire de nouveaux contacts.

Il passa simplement à un nouveau degré de relation avec la vie, avec la Providence, quand toute cette agitation cinématographique et la forme d’expression qui lui correspondait n’étaient plus nécessaires.

Pour Antonioni, ce qui se passait autour de lui avait sans doute beaucoup plus d’importance. Ainsi, après être monté sur l’Olympe, il y est resté et en est descendu doucement… Mais là tout changeait. La vie avait cessé d’être remplie de paradoxes humanistes que l’on pouvait au moins expliquer de manière noble. Quand cette vie s’est révélée dépourvue de lueurs au contenu sublime et que les aspirations idéales dans la société ont commencé à se réduire à néant, il est naturel qu’il n’ait plus rien eu à dire sur cette société. C’est comme si Antonioni s’était appuyé sur la limite du monde contemporain et de l’homme contemporain, sur leur étroitesse… Il a senti que derrière tout cela il y avait le Vide.

Pour les gens de la grandeur d’Antonioni, notre époque est primitive et destructive. La signification de la politique, des facteurs sociaux, spéculativo-nationaux devient si totale que des phénomènes plus complexes, comme l’art, sont simplement rejetés par le temps. Un exemple : l’autodestruction du Festival de Cannes, que l’on conçoit avec un raffinement idéologique comme un mur sur le chemin de la commercialisation du cinéma.

Antonioni n’avait tout simplement rien à faire dans cette époque. Ou bien partir dans une autre époque ou bien s’enfoncer… Pourtant, le talon d’Achille du maître était son lien indissoluble avec le monde et l’homme contemporains, qui lui étaient intelligibles.

Il ne s’est jamais coupé de son époque, il n’est pas parti dans l’histoire, la grande littérature, il était, semble-t-il, loin des adaptations, il n’est pas rentré dans le contact nourrissant avec les écrivains, il n’a pas cherché à refléter sur l’écran ce qui avait déjà été vécu avant lui dans une tension intellectuelle gigantesque. Il ne pouvait pas travailler, comme Fellini, en plongeant tantôt dans l’Antiquité, tantôt dans la période du fascisme, tantôt en inventant un certain espace-temps abstrait.

Antonioni s’est trop attaché à son époque, et cela comporte un grand risque. Le risque de se perdre dans ses labyrinthes.

Bergman, intérieurement, se trouvait à la limite entre le dix-neuvième et le vingtième siècles. C’était plus facile pour lui. Une certaine compensation pour son caractère suédois.

Ses personnages sont des personnages du XIXe siècle, mais qui ont lu très attentivement et en avance Freud, Jung…

L’intérêt n’est pas dans le caractère autobiographique des films du maître, il n’est pas dans son enfance, la famille dans laquelle il a grandi. Ces facteurs, bien sûr, sont essentiels, pourtant il ne dépendait pas entièrement d’eux. Il n’avait pas besoin de la coupe dégrisante des boissons contemporaines. Il buvait de vieux vins. Il lui était incomparablement plus facile de se distancier de la vie contemporaine qu’Antonioni. Peut-être que cela est dû en partie au caractère national et à la « piété » suédoise, que beaucoup de personnes dans le monde considèrent on ne sait pourquoi comme indissolubles. On dit que les Suédois sont ascétiques, autosuffisants, endurants, que la vue de sang ne les effraie pas. Mais, comme il est apparu, Bergman n’est pas tout à fait suédois. Il était actif, et il a travaillé longtemps et continuellement. Cinq femmes, beaucoup d’enfants ; un autre à sa place se serait noyé dans les exigences des femmes et des rejetons…

Il est comme une forteresse. Rappelons-nous qu’il a su supporter la haine que lui portaient les Américains. Je me souviens de publications dans la presse américaine… Nous les lisions avec inquiétude, Tarkovski et moi : les critiques des films de Bergman, la description de ses personnages frisaient l’affront personnel. Les Américains ne pouvaient pas alors s’imaginer et ne pouvaient pas supporter qu’un homme aussi inspiré soit capable d’exister publiquement dans une sphère cinématographique professionnelle très cynique et politisée, une sphère, déjà à l’époque, tellement uniforme. Je suis sûr que Bergman connaissait l’attitude des Américains envers lui, mais il ne leur a jamais répondu.

Bergman est une ressource immense de qualité humaniste.

C’est extrêmement rare dans le monde du cinéma. En règle générale, les réalisateurs de cinéma ne supportent par la tension humaniste, ils ont du mal à être fidèle à eux-mêmes jusqu’au bout, à être conséquents, il leur est difficile de maintenir une fermeté intérieure, de perfectionner leur instruction. L’épreuve de l’humanisme est ce qu’il y a de plus difficile aussi bien pour l’individu que pour la société dans son ensemble. La société cinématographique d’Europe — je ne parlerai même pas de l’Amérique — n’a pas supporté une telle épreuve. J’y pense aujourd’hui avec tristesse. Il ne reste de l’espoir que dans la motivation religieuse de l’art européen. Cette motivation peut être universelle, raffermissante, pourvoyeuse de forme, de contenu et d’écoulement de temps. Mais dans le cinéma je ne sens pas vraiment, je ne comprends pas vraiment la « pure » piété. Les cinéastes ne sont pas les meilleurs prêtres, et la salle de cinéma n’est pas une église, ni un temple. Le cinéma est vraiment très beau et attrayant, il contient trop de design pour être rapproché de l’église. Bergman aborda les thèmes religieux directement, activement, sans doute même agressivement… Peut-être même sans le vouloir, il se plaça à côté du Créateur. Bergman prit sur lui une grande responsabilité, plus grande que celle qu’on prend habituellement dans l’art — il formulait des Sens. Et pourtant la « piété » du maître n’est pas ce qui importe le plus. Je connais seulement quelques actes artistiques motivés par la religion — chez Michel-Ange, par exemple, Léonard de Vinci, Rembrandt —, c’est parce que les artistes aux mœurs anciennes ne traitent pas familièrement l’écoulement du temps et le sublime. Ils sont délicats, prudents dans leurs évaluations, et ils comprennent à qui ils sont redevables de leur don et de leur savoir-faire d’artisan. Ces artistes offrent leur travail à Dieu, alors que les cinéastes l’imposent. Quand les réalisateurs parlent de foi, quand ils essaient de rendre leur opus religieux, d’en faire des luttes pour la foi, ils mentent. Ces cinémenteurs, ces cinéprêtres en Russie, par exemple, seront avec le temps de plus en plus nombreux. Et l’un d’eux — le plus dangereux, le plus rusé dans son hypocrisie — se clone une multitude de fois.

Dieu merci, Bergman et Antonioni refusèrent avec mépris de se prendre pour des prédicateurs, ils restèrent simplement des gens, des maîtres artisans.

Bien sûr, Antonioni était chrétien. Tel que je me le représente, il est l’incarnation de l’éthique et de l’esthétique catholique. Un artiste gothique. Mais en même temps il est très proche du monde d’Alexandre Dovjenko. Antonioni est un Dovjenko européen, un petit peu en retard, s’il est permis de s’exprimer ainsi.

Mais il est difficile de comparer Bergman à qui ce soit. Peut-être que dans son art se manifeste d’une certaine manière la tradition de Thomas Mann…

En tant que réalisateur, que lecteur, j’ai écouté toutes ces années ce maître avec un immense intérêt, mais Dieu m’a sauvé de la menace de tomber sous la séduisante influence de ces talents.

Pourquoi ? Je répondrai comme je peux.

Les conflits d’une telle tension, d’un tel acharnement entre des personnes proches, comme ils sont présents chez Bergman par exemple, ne m’ont jamais intéressé. J’ai toujours regardé ses œuvres avec une immense anxiété, mais en même temps avec ravissement. Il s’est toujours déplacé sur le « fil du rasoir » et pas une fois il n’a trébuché.

Bravo.

Mais comme il est dur de faire un film dans lequel un précipice aussi effrayant, des liens aussi douloureux, aussi insupportables existent entre des gens proches, des parents, transformant leurs relations en combats d’arène. Ce n’est pas du tout ma tasse de thé.

Chez Antonioni j’admirais la beauté du cadre, je trouvais dans ses films une esthétique se développant inéluctablement… Oui. Oui… Mais j’avais déjà vu tout ça chez Dovjenko, ce réalisateur fondamental et fantasmagorique. Il me semble parfois que le style d’Antonioni et la poétique de Tarkovski sont des dérivés de l’œuvre de Dovjenko. Et cet héritage fait le charme de l’évolution de l’organisme cinématographique, « la linguistique la plus visuelle ».

Je me surprends à présent à parler quelque peu emphatiquement de ces maîtres-réalisateurs. Ils étaient malgré tout des hommes. Et quelle que fût la nervure philosophique ou esthétique de leur art, ils aimaient néanmoins « se baigner » dans des eaux-thèmes intimes.

Dès qu’un personnage féminin apparaît, toute l’action se met à tourner littéralement autour de son corps.

Chez Bergman, les femmes sont des rochers sur lesquels se fracassent les bateaux les mieux protégés. Il est impossible et absurde de s’entendre avec ces « rochers » — il n’y a pas de langue stable chez les femmes. Leur langue est composée de courants océaniques qui changent constamment de direction, de température, de force. Et de profondeur. C’est pourquoi les femmes sont chez Bergman inexplicablement tragiques, mortelles, elles endurent tous les tourments connus. Ses hommes sont juste des miroirs dans lesquels on peut voir le reflet dramatique unique des femmes. Comme dans la nature…

Il y a chez Bergman une approche tout à fait masculine de la psychologie féminine et du caractère féminin.

C’est très pratique pour les femmes, et pour les hommes aussi. Les femmes sont heureuses que le mécanisme de leur psyché ne soit jamais compris par les hommes (même dans l’art) et elles peuvent diriger ces médiocrités comme elles l’ont toujours fait. Et les hommes « ne comprennent pas » parce qu’en fin de compte ça leur est égal de savoir comment est la femme, — qu’elle soit simplement une réalité physique capable de satisfaire ne serait-ce qu’un minimum les besoins physiques de l’homme.

Et il n’y a aucun Dieu.

Quand un homme se met à créer des œuvres d’art et que dans son sujet ou sa composition se trouve ne serait-ce qu’une petite main de femme, cet homme cesse de s’intéresser à Dieu, ainsi que cessent toute création et constance de l’effort. Le chaos du combat pour la prétendue beauté, la perfection, commence. Le corps féminin, l’odeur de la femme évincent Dieu de l’œuvre d’art, ils l’expulsent. Il est vrai que les artistes plus intelligents essaient de se cacher derrière la peinture de la spiritualisation du corps féminin (c’est du moins ce qui leur semble) en la transformant en personnage — ils lui donnent un bébé bien en chair et lui proposent d’errer dans le domaine de l’art avec cet ange manqué dans leurs bras fatigués. Mais l’homme est-il capable de synthétiser l’essence féminine, la nature elle-même ?

C’est une question qui s’applique même à Rembrandt…

Tout le monde aime faire fausse route : cela libère de la responsabilité.

Antonioni, lui aussi, est intéressé par la femme reflétée dans le miroir, cette femme dont quelqu’un, en fin de compte, doit légitimement s’emparer. Chez Antonioni, la femme est indépendante. Mais sans homme elle cesse d’être une réalité. Elle n’existe tout simplement pas. Peut-être le maestro n’est-il pas tout à fait certain qu’il y ait quelque chose à l’intérieur de la personne de sexe féminin — mais il y a une irrésistible beauté corporelle, c’est-à-dire extérieure…

Bergman oblige les gens froids à jouer des passions nobles, ardentes. Il morcelle au maximum l’émotion de l’acteur, il retourne à l’envers le caractère scandinave fermé, bouché. C’est avec les Italiens qu’on peut cabrioler, c’est eux qu’il est difficile de faire tenir en selle… Mais pour embraser un Scandinave, réchauffer la chair du Nord, il faut faire preuve d’une grande audace, parce que personne ne sait ce qui se passe quand on essaie d’obliger une âme qui se tient au chaud à perdre sa chaleur… Te croira-t-elle la prochaine fois… L’âme humaine, quoi qu’on lui dise, n’aime que la chaleur.

Mais Bergman a accompli ces actions-expériences et dans le cinéma, et dans le théâtre — à partir du caractère national, de l’essence nationale, il concevait d’authentiques phénomènes psychophysiques, psychiatriques. Antonioni, au contraire, fait refroidir au maximum le tissu italien, le caractère passionné, jusqu’à l’état de décomposition… Du point de vue de ce processus, nos Maîtres sont des antipodes, mais qui tendent l’un vers l’autre. C’est comme si Bergman s’étirait vers Antonioni comme vers une source de chaleur quand Antonioni avait besoin de fraîcheur, d’immobilité pour montrer que les natures chaudes pouvaient éprouver elles aussi l’isolement, une crise de sentiments, le refroidissement de l’âme et du corps. La plupart des réalisateurs, de manière générale, essaient de pénétrer à l’intérieur de la coquille Divine, où la Providence cache chaque image — si bien sûr l’auteur parvient à la faire germer, à la faire sortir, à en accoucher. L’homme est conçu comme un tout indestructible : on ne peut pas le démonter sans le tuer. C’est pareil avec l’image. L’Image est insaisissable et inconnaissable. Le cerveau ne peut rien faire avec l’Image.

L’Image est le parent de l’Âme, et seule cette dernière comprend la langue de l’Image.

Le cerveau ne peut rien faire avec l’Image : il n’y a pas de paramètre, il n’y a aucune réalité tangible, il n’y a pas de tissu commun.

Bergman essaie néanmoins de pénétrer à l’intérieur de l’œuf… Antonioni agit sans aucune effusion de sang : il tourne autour de l’œuf, il l’observe.

… et de la musique se met à résonner du poste de radio. Je n’ai même pas remarqué qu’on a cessé d’entendre des mots. Le thé a refroidi. Et je n’ai bu que deux gorgées. Je me suis approché de la fenêtre, j’ai regardé à travers les vitres noires : la neige tombe et tombe…

J’ai toujours trouvé intéressant de comprendre dans quelle mesure un grand auteur influence un art profilé, la société.

Dans le cas qui nous occupe, il ne me semble pas qu’il y ait eu la moindre influence… ni dans le futur, ni dans le passé.

Quand Bergman et Antonioni ont pris leur respiration et sont montés sur l’Olympe, le développement humaniste du cinéma comme art, son perfectionnement, était arrêté. L’intérêt de la société pour les maîtres illustres était tombé. Et non pas seulement pour ceux dont nous parlons tant aujourd’hui. L’exigence dans l’art avait été annulée. C’était le résultat de l’industrialisation totale de la culture, l’admission de la marchandise visuelle industrielle américaine pour adolescent dans l’âme même de l’art cinématographique. Aujourd’hui la formation de l’image traverse des conditions chaotiques, les conditions de la déshumanisation de la culture. Tout comme Rembrandt ou El Greco n’ont pas changé l’aspect de la peinture, n’ont pas assuré son progrès, Bergman, Antonioni sont restés simplement solitaires, mais grands… et c’est tout.

Il est peu probable que des artistes de cinéma de cette ampleur apparaissent à notre époque. L’art humaniste est considéré aujourd’hui comme indésirable — en premier lieu, il n’est pas nécessaire au public, au peuple. Il est dangereux que des figures de l’importance de Bergman et d’Antonioni ne puissent pas aujourd'hui devenir des références culturelles pour les jeunes dans le cinéma. Un système d’éducation rigide et sévère, différenciant clairement l’art du design, l’art de la marchandise, expliquant la différence entre les deux, est nécessaire. À notre époque, tous les critères sont supprimés. Aujourd’hui, dans la plupart des écoles de cinéma, on enseigne brillamment le design en le faisant passer — peut-être inconsciemment — pour l’art cinématographique. Mais le design n’est pas de l’art, c’est un moyen de vaincre confortablement la routine de la vie.

Original : Сокуров - Антониони и Бергман - В центре океана.pdf