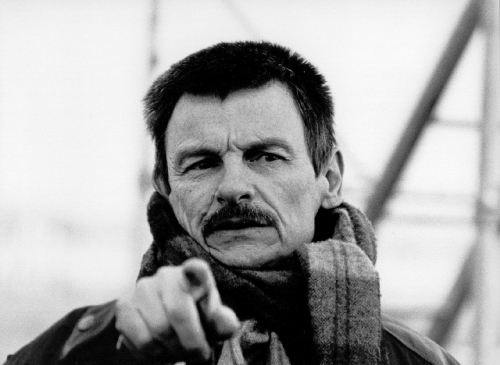

Andreï Tarkovski. Le XXe siècle et l’artiste 1/2

En 1984, dans le cadre du festival de Saint-James, une rétrospective des films de Tarkovski fut organisée. Dans une église de Londres, il prononça son Discours sur l’Apocalypse. Devant les spectateurs du festival, il intervint aussi sur le thème « La création d’un film et la responsabilité de l’artiste ».

Première rencontre

Aujourd’hui, il n’y aura pas de film, aujourd’hui nous allons simplement discuter. Et je commencerai – avant que vous me posiez des questions – par dire que je ne sais pas ce que nous deviendrions, nous les artistes, si nous étions totalement libres. Nous serions pareils à des poissons des profondeurs tirés à la surface. J’ai fait il y a quelque temps un film sur Roublev, qui était un artiste russe génial. Aujourd’hui, à notre époque, il est tout à fait impossible de croire qu’il travaillait dans le cadre extrêmement sévère des canons religieux, qui l’obligeaient à peindre selon ce qu’on appelait les podlinniki (modèles originaux). C’est-à-dire que pour chaque icône, il existait des règles précises, et il était absolument impossible de les transgresser dans le sens formel de la composition et de la couleur. Il est incroyable qu’en dépit de cela, il soit devenu un génie, à la différence de ses prédécesseurs. La liberté est une chose très étrange.

J’ai travaillé une année entière en Italie – là, la liberté se manifeste par le fait qu’on tire sur les gens ; les tireurs vont en prison, mais en sortent très rapidement, parce qu’il existe des millions de moyens de les défendre et seulement un moyen de les punir. Je ne suis pas pour des méthodes draconiennes, je veux seulement dire que pour être libre, il faut simplement l’être. Nul besoin de demander la permission. C’est très simple. Néanmoins, nous ne savons pas être libres. Parce que les gens les plus authentiquement libres sont ceux qui n’exigent rien de la vie. Ils exigent beaucoup d’eux-mêmes. Ils s’imposent d’immenses exigences, à eux-mêmes, et pas à leur entourage. Je ne voudrais pas que vous me compreniez de travers, il est question ici de liberté intérieure, au sens moral du mot. Je n’ai pas l’intention de polémiquer sur la démocratie anglaise traditionnelle ou l’anarchie, je parle de cette liberté dont disposaient de tout temps les gens qui se sacrifièrent à l’époque et à la société dans lesquelles ils vivaient.

Je me suis attardé sur ce point parce que, comme je l’avais déjà remarqué après avoir terminé mon dernier film [Nostalghia], j’ai toujours voulu représenter des gens intérieurement libres. Bien qu’ils soient entourés par des gens non libres. On dit souvent : il faut être fort. Bien qu’absolument personne ne comprenne ce que veut dire être fort… J’aimerais voir un homme fort être faible au sens courant du mot. Dans Stalker, je voulais montrer justement ce type d’homme dans le caractère du héros. Il est très faible, mais il possède une qualité qui le rend invincible, c’est la foi. Il croit en son devoir de servir les gens. Et il devient invincible. Parler du fait que l’homme peut mourir et ainsi se perdre, c’est une position, vous le comprenez vous-mêmes, dénuée de fondements. De mon point de vue, nous faisons notre métier non pas tant pour convaincre de notre droit à raconter ce que nous racontons que pour démontrer notre volonté de servir. Je suis étonné qu’il y ait des artistes qui pensent qu’ils ont été formés pour eux-mêmes. Ce n’est pas ainsi ; le temps nous forme, les gens parmi lesquels nous vivons nous forment. Et si nous réussissons quelque chose, ce n’est que parce que vous en avez besoin. Et plus nous la réussissons, plus vous avez besoin que nous exprimions cela. Il en découle naturellement qu’en principe nous ne vainquons jamais, ce sont les autres qui vainquent. C’est toujours nous qui perdons.

Voilà, je voulais dire ces quelques mots avant que vous commenciez à me poser vos questions. Je voudrais que notre rencontre soit plus une discussion qu’un discours. Parce que je ne sais pas prononcer des discours.

Je ne me représente pas ma vie comme étant tellement libre que je puisse faire ce que je veux. Il me semble que je dois faire ce qui est le plus important, le plus nécessaire – dans la mesure où je peux en juger. Rester le même est le seul moyen de communication avec vous et avec tous les spectateurs. C’est le seul moyen de conserver ma dignité et la vôtre. Il est impossible de communiquer sur une autre base. Bien sûr, au cinéma, c’est très difficile, puisque soixante-quinze, quatre-vingts pourcents des spectateurs considèrent qu’on doit les divertir. Il est vrai qu’on ne comprend pas pourquoi. Néanmoins, c’est ainsi, et de cela dépend la somme d’argent que l’on nous donne pour nos prochaines mises en scènes. On se retrouve en quelque sorte entre deux chaises : d’un côté, on doit être soi-même, de l’autre, il faut au moins compenser les dépenses du producteur, du distributeur, pour que quelqu’un veuille bien nous faire confiance la prochaine fois. Vous en conviendrez, la situation est assez sombre. En plus, nous avons à tel point cessé de respecter ces soixante-quinze pourcents de spectateurs que nous sommes prêts à les divertir. Mais il faudrait être un peu patient et convaincre ces soixante-quinze pourcents que personne ne va les divertir. Ils s’y feront très vite. (rire). Mais malheureusement tous les réalisateurs ne pensent pas comme moi. Imaginez une seconde que l’on s’entende tous pour arrêter de divertir le public. Et si nous ne disparaissons pas, nous vaincrons. Nous saurons remanier ces soixante-quinze pourcents.

Je sais que ceux qui se trouvent aujourd’hui dans la salle, à l’exception de quelques-uns, il y en a, je le sens (rire), appartiennent aux vingt-cinq pourcents. Il est facile de parler avec vous. Mais il est effrayant de rencontrer un auditoire de gens qui veulent voir dans le cinéma un divertissement. Il m’est arrivé de me retrouver dans ce type de situation. J’ai été longtemps malade après cela (rire). Mais aujourd’hui, c’est pour moi une soirée heureuse, il y a ici un réalisateur anglais remarquable, j’ai depuis longtemps l’habitude de respecter ce réalisateur, sans parler du respect que je porte à mon distributeur. Bien que je doive dire que je suis extrêmement optimiste quant à la distribution de mes films, parce que cela fait longtemps que je résiste et laisse le spectateur sans divertissement. Je pense que si les gens vont voir mon film, ils savent déjà où ils vont. En tout cas, je vous remercie d’être venus, et j’attends à présent vos questions. Parce qu’elles me donneront sûrement l’opportunité d’aborder des choses plus intéressantes que celles que je viens de dire (rire).

— Quel est le but du cinéma, si ce n’est pas le divertissement ?

— Je vais être bref. Comme on dit, la concision est la sœur du talent. Le cinéma est-il un art ou pas ?

— Oui.

— L’art n’a jamais eu pour but le divertissement. Dans quelques cas, paradoxaux… Matisse par exemple a déclaré qu’il était comme un divan moelleux. Mais je pense qu’il faisait le pitre et voulait tromper ceux qui avaient l’intention d’acheter ses tableaux. Si le cinéma est un art, alors, comme pour tout art, il a d’autres fins. Lesquelles ? Exprimer, c’est-à-dire expliquer à soi-même et à tout notre entourage pour quoi l’homme vit. Quel est le sens de la vie. Expliquer la vie, la cause de son apparition sur la terre… Quel sinistre silence… (rire).

— Dans quelle mesure Le Miroir était expérimental du point de vue du montage ?

— Vous savez, je n’avais pas pour but de faire une expérience. Le cinéma n’est pas une science, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des expériences, qui ne produisent pas toujours des résultats convaincants. Personne ne nous donne d’argent pour de telles expériences. De toute façon, il n’existe pas d’expérience en art… La méthode ne deviendra jamais le but de l’art. Même s’il est vrai qu’au vingtième siècle les artistes ont justement fait cela. C’est une forme d’exhibitionnisme insistant et vraiment déchaîné. Extraordinaire ! Paul Valéry, le critique français, poète et essayiste, avait déjà très bien écrit sur ce sujet. Il disait qu’à notre époque, le trait, le style deviennent le contenu de l’œuvre de peinture. Je crois que c’est dans son livre sur Degas. Et il a raison. On peut penser aussi à Picasso. Il faisait des dessins comme ça, apposait sa signature, les vendait cher et donnait l’argent au parti communiste français. C’est saisissant ! Mais il me semble que cela n’avait rien à voir avec l’art.

Je ne sais pas ce qui s’est passé, pourquoi au vingtième siècle l’art a perdu son secret. Pourquoi l’artiste a-t-il voulu tout avoir. Il écrit son premier quatrain et veut déjà être publié. Tandis que Kafka écrit tous ses romans et meurt en demandant à son ami-exécuteur testamentaire de détruire toutes ses œuvres. Heureusement, son ami n’a pas tenu compte de son testament. Vous me direz que Kafka, c’est aussi le vingtième siècle. C’est vrai, mais il n’appartient pas à ce vingtième siècle. Moralement, il appartient au siècle précédent. C’est pourquoi il a tant souffert. C’était un homme qui n’était pas préparé à son époque. Je pense que l’artiste véritable n’expérimente pas, il ne cherche pas — il trouve. Parce que s’il ne trouve pas, il est stérile. Quand vous parlez du montage au sens d’expérience, je dois vous répondre que dans le cas du Miroir il n’y a pas eu de problème de montage. Ou plutôt il n’y a pas eu d’expérience. Simplement, quand j’ai tourné le film et que j’ai eu un tas de rushes, et que j’ai monté une version, une deuxième, une dixième, une vingtième, il en a résulté que le film n’existait pas. Il n’y avait pas là de problème d’expérience de montage. Le film a simplement échoué. Il a échoué, je dirais même dans un sens fataliste et catastrophiste. Il est évident que les rushes possédaient certaines qualités dont j’ignorais les lois. En montant le film, je pensais à la dramaturgie. C’est seulement après avoir fait vingt versions du montage que j’ai compris qu’il fallait essayer de coller les rushes selon un principe tout à fait différent. Sans penser à la logique. C’était la vingt et unième version. C’est cette version que vous avez vue à l’écran. Quand j’ai vu le film, j’ai compris que cette fois j’avais échappé à la tragédie de l’échec. Je ne sais pas comment c’est arrivé. Mais je vous assure qu’au début j’avais l’impression d’avoir mal filmé toutes les scènes. Quand je parle de versions, je parle du changement de place des épisodes, pas des cadres isolés. Je ne pensais même pas à de telles vétilles. Voilà l’histoire du montage de mon film.

— Votre dernier film a été fait en Italie ; c’est une coproduction soviéto-italienne ?

— C’est un film italien, tourné grâce à l’argent de la radio et de la télé italiennes. Mais puisque je l’ai réalisé, et que l’acteur soviétique Oleg Yankovski y tient le rôle principal (d’ailleurs, vous pouvez le voir dans deux films de ce festival à Londres : Nostalghia et Vols entre rêves et réalités), que ma femme, Larissa Pavlovna, a travaillé en qualité d’assistante — elle a travaillé avec moi sur tous mes films —, tout cela était suffisant pour que cette mise en scène soit appelée commune.

— Et que signifie en commun [sovmestno] dans « Sov-infilm » ?

— « Sov-infilm » est l’organisation qui a réalisé tous les liens internationaux de notre industrie cinématographique.

— Vous vous êtes senti plus libre en Italie qu’en Union soviétique, dans le sens où vous avez pu tourner selon votre style ?Avez-vous senti la pression commerciale ?

— Vous avez vu Nostalghia ? Oui, vous l’avez vu. Pour ce qui est du travail, je ne sens pas de grande différence. Tous les cinématographes sont infiniment semblables les uns aux autres. J’étais parfois simplement étonné : même les types, les caractères des gens qui travaillent en groupe sont parfaitement semblables. La profession laisse son empreinte. Je ne dirais pas qu’il était si facile de faire un film en Italie. Cela ne veut pas dire que c’était plus difficile qu’en Union soviétique. D’une certaine manière, je suis habitué à ce que la profession de réalisateur soit réduite à celle d’un serveur qui doit apporter un tas d’assiettes sans le faire tomber. Si l’on a une certaine idée de la conception du film, il est incroyablement difficile de la conserver jusqu’à la fin, parce qu’après la première rencontre avec notre groupe, on l’a déjà complètement oubliée. C’est pourquoi notre tâche consiste à ne pas oublier coûte que coûte ce que nous avions l’intention de faire. Au cinéma tout est fait pour qu’au bout d’une semaine on ait complètement perdu la capacité de comprendre où l’on se trouve et ce que l’on fait. Cependant, je dois vous dire que si en Union soviétique je ne pense jamais à l’argent, ici — pardon, en Italie, — j’ai dû y penser constamment. Et j’ai entendu le mot argent beaucoup plus fréquemment que bonjour et au revoir (rire). C’est fatigant. Si l’on apprend à couper notre conscience au moment où l’on nous parle d’argent, alors tout reprend sa place. Il faut simplement se transformer en idiot quand on nous parle d’argent. En tout cas — pardonnez-moi, je vais jusqu’au bout de ma pensée — il est tellement difficile de travailler dans le cinéma que le fait que ce soit un peu plus facile ou un peu plus dur n’a aucun sens. Avant, les Américains, je pense même avant la guerre, effectuaient des sondages sur la profession la plus exterminatrice, la plus dangereuse. À la première place, on trouvait pilote d’essai, à la seconde, réalisateur de cinéma.