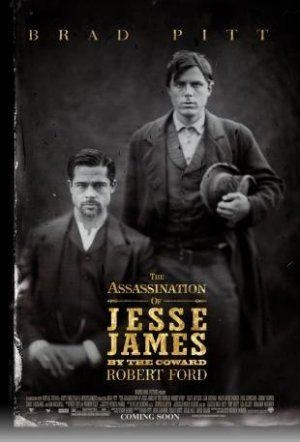

La Lâcheté de Robert Ford (07/08/2012)

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford

Andrew Dominik

Pour cerner Robert Ford, comprendre la nature profonde de sa lâcheté, il faut l’observer interagir avec l’idole de son enfance : Jesse James. Mais ce dernier ayant déjà sombré à moitié dans la folie, leurs rapports sont ambigus. Il est difficile de déterminer si Jesse James se moque de lui ou le prend au sérieux, s’il s’énerve à cause de lui ou d’autre chose. En revanche, au début du film, la scène où Robert Ford se présente à son frère, Frank James (Sam Shepard), éclaire sans ambiguïté les articulations du caractère rampant et vaniteux de Robert. À la différence de Jesse, Frank reste droit et ferme, il ne lui accorde pas le moindre intérêt, il ne lui donne pas la plus petite illusion. Il lui transmet clairement l’idée déplorable qu’il s’est forgée sur lui en quelques minutes à peine. Les réactions de Bob n’en sont que plus nettes. On peut considérer que cette scène nous donne à voir la matrice de son comportement et du type d’état d’esprit dans lequel il baigne en permanence. Bob commence par lui dire qu’il est désolé de l’avoir dérangé en tombant sur lui par hasard, puis après s’être présenté et constaté qu’il n’éveille aucun intérêt, il s’accroupit derrière lui et lui avoue qu’il vient de lui mentir, qu’en réalité il le cherchait, et qu’il se sent minable (lousy) de ne pas lui avoir dit d’entrée de jeu. Les gens le prennent parfois pour un nigaud (nincompoop) à cause de la piètre impression qu’il donne au début, alors qu’il se voit plutôt comme un subalterne (rung down) des frères James, continue-t-il. Il espérait qu’en le rencontrant, il pourrait lui montrer à quel point il est spécial (« I could show you how special I am »). Et il sourit, il rit un peu, comme pour l’encourager à s’attendrir devant sa maladresse. Puis, se rendant compte que sa technique est loin de marcher (alors que ce sera beaucoup plus ambigu avec Jesse), il se reprend légèrement, arrête de s’abaisser (même s’il continue à rester ridiculement accroupi) et lui affirme qu’il pense être destiné à de grandes choses, qu’il a des qualités qu’on ne remarque pas tout de suite ; il sourit stupidement et termine en déclarant que s’il lui donne une chance, il n’aura pas à le regretter. Frank le rabroue en lui disant qu’il n’a rien de spécial, qu’il est comme n’importe quel novice, qu’il a lu trop de romans à deux sous, et qu’il n’a pas l’étoffe d’un braqueur. Bob réagit en jouant un air déçu et lui répond qu’il est désolé qu’il porte un tel jugement sur lui. Il rajoute même qu’il se faisait une haute opinion de lui. Le spectateur hésite entre deux interprétations : son jugement le déçoit d’autant plus qu’il a une grande opinion de lui, ou son jugement le déçoit par qu’il avait une haute opinion de lui (et qu’il s’est trompé). Autrement dit, on ne sait pas s’il se sent profondément humilié ou s’il tente de récupérer sa valeur en l’humiliant en douce. Mais Bob ne s’arrête pas, il continue à insister, il lui parle du colt de son père, il répète qu’il est désolé, jusqu’à ce Frank s’énerve et le vire en le menaçant avec son arme. Cette scène met en évidence la stratégie comportementale de Robert Ford : s’abaisser pour être reconnu. Il rampe pour faire valider par autrui cette incroyable prétention qu’il n’a pas honte d’afficher. Il s’abaisse devant Frank James pour l’attendrir, être adopté par lui, et ensuite, sans doute, devenir son égal, voire davantage. Mais un tel comportement n’a aucune prise sur un homme viril, formé dans des codes d’honneur tout à fait opposés à ce genre d’exhibition. Frank est révulsé, il avoue même que plus Ford parle plus il lui fiche la trouille (the willies). Bob n’a plus qu’à tenter de parer l’humiliation en jouant les chiens battus (pour tenter à nouveau de l’attendrir), tout en feignant la dignité offensée (pour recouvrer sa valeur). C’est par cette oscillation entre l’abaissement de soi et la prétention que Robert Ford est entièrement structuré. Il ne s’abaisse pas par plaisir, mais pour atteindre une gloire future. Cependant, il a passé tellement de temps à s’adonner à des imaginations de braquages extraordinaires, il a la tête tellement farcie par des représentations d’histoires spectaculaires de bandit, qu’elles s’enclenchent dans son esprit alors même qu’il est en train de s’abaisser. Bien qu’il soit accroupi devant un homme qui le méprise, il se met à éprouver une certaine dose de volupté. Son sourire qui voudrait attendrir est déjà teinté par une satisfaction hors de propos. Il paraît malsain. Son plaisir empêche son abaissement d’être humble, et donc d’avoir une chance d’être accepté par les autres. Quand il s’en rend compte, soit il se venge (évacuant ainsi le malaise de son humiliation et retournant à la haute idée qu’il se fait de lui-même), soit il part bouder comme un gamin (il continu à essayer d’attendrir tout en refusant la validité du jugement négatif qu’on vient de lui infliger). Exactement comme pour le héros du sous-sol de Dostoïevski, la totalité du comportement (et de l’esprit) de Robert Ford est expliquée par le triangle de la vanité, l’abaissement de soi, et l’humiliation d’autrui. Peu importe qu’on le repousse, qu’on le méprise, il peut continuer indéfiniment son manège, lançant une petite pique avant de s’aplatir à nouveau. La scène avec Frank James aurait pu durer éternellement si ce dernier ne l’avait menacé avec son arme (au moment où il était sur le point de recommencer à lui jouer la même scène). Seule une menace de mort sérieuse fait sortir Bob de son cercle puéril.

Une fois son comportement cadré par cette scène, on peut passer à sa relation avec Jesse James. C’est le même triangle qui continue d’opérer. Seulement Jesse, du fait de sa folie, ne le repousse jamais définitivement, ce qui permet à Bob de prendre de plus en plus d’assurance, jusqu’à l’insolence. Peut-être Jesse le considère-t-il comme un être inoffensif, qui contraste agréablement avec ses autres équipiers, dont il redoute jusqu’au délire la trahison. Peut-être le prend-il pour un bouffon qui le distrait. À moins qu’il se soit déjà tellement enfoncé dans la folie qu’il n’est pas possible de formuler clairement ses motifs. Toujours est-il que son comportement ambigu ouvre une brèche dans lequel le triangle de Bob peut s’engouffrer. Et comme il ne reçoit jamais de refus aussi net qu’avec Frank James, il peut se permettre d’augmenter ses prétentions, et, en cas d’échec, au lieu de s’abaisser, l’humilier. Après que son frère l’a ridiculisé devant Jesse, Robert Ford se rehausse en se lançant dans ce qui semble d’abord un aveu du même type que celui qu’il avait pris plaisir à faire à Frank au début du film. Il raconte à Jesse qu’il était son héros quand il avait douze ans, à tel point qu’il passait son temps à se chercher des points communs avec lui, jusque dans des détails ridicules, tel le fait qu’ils avaient tous les deux un frère dont le prénom comporte six lettres. Puis il conclut en affirmant qu’il a perdu la curiosité avec les années. Il ne veut pas seulement lui faire comprendre qu’il n’est plus comme ça, qu’il ne doit plus le considérer comme un admirateur, il sous-entend aussi qu’il ne mérite plus son intérêt. Il le rabaisse en insinuant qu’il n’est rien de plus qu’un héros pour enfant. Et il se permet même une petite moue de compassion, comme s’il s’adressait à une personne frappée par le malheur, une moue laissant tout de suite place à l’esquisse d’un sourire de supériorité. Jesse James, au lieu de s’énerver, éclate de rire en disant « Ain’t he something ? », gagnant la complicité de la tablée. Il prend toute la longue déclaration de Bob comme une clownerie, l’abaissant à son tour. Il ajoute ensuite le récit d’une histoire d’un type qui ressemblait à Bob, qui voulait le doubler, et qui s’est fait tuer. Bob lui rétorque que ce n’est pas très flatteur et il part bouder. Il reste ridicule, mais il a pris de l’assurance par rapport au temps où il s’asseyait par terre pour plaire à l’homme debout qu’il avait en face de lui. Il ne s’aplatit plus. Bien que Jesse James remballe Bob, il ne le fait jamais avec suffisamment de détermination pour mettre un terme à ses délires. Et Bob en profite pour se persuader avec de plus en plus de force de sa propre supériorité. En partant bouder, en se vexant, il réclame moins qu’avant la confirmation de sa valeur. Il a plutôt tendance à l’affirmer. Quand les choses tournent mal, il sourit de l’incompréhension qu’il a provoquée (comme quand les forces de l’ordre le virent manu militari d’une soirée mondaine). Le contact avec Jesse lui a permis de se forger une posture de supériorité et de l’habiter en permanence. Même si personne ne le reconnaît comme tel, il est parvenu à se persuader qu’il est devenu un grand personnage. Les rebuffades qu’il subit ne le poussent pas à se remettre en question. Il s’attache à son illusion de manière psychotique, à tel point qu’il en vient même à adopter des attitudes de mépris envers Jesse James, parant ainsi ses refus de lui donner les signes valorisants qu’il attend.

Avec Bob Ford, on a l’impression qu’Andrew Dominik crée, comme Flaubert, un mimétisme qui dégénère. Bob a passé son enfance à rêvasser et à lire des aventures de bandits de grand chemin. Jesse James est son héros. Pourtant, il n’est pas son modèle. On comprend très vite qu’il ne va pas chercher à l’imiter. Il ne veut pas (ou ne peut pas) vivre des aventures similaires. En cela, il diffère aussi bien de Don Quichotte que de Madame Bovary. Il veut devenir d’emblée un héros, sans avoir à le prouver. Il court-circuite l’action en prétendant directement à la légende. Il n’est intéressé que par la vanité, peu importe qu’elle n’ait pas de fondement réel ou vécu sur lequel s’appuyer. Il n’a besoin, au fond, que d’être adoubé par Jesse James (qui, lui, jouit d’une valeur reconnue par tous). Il attend, il exige que ce dernier fasse rejaillir sa renommée sur lui. Certes, Jesse ne lui accorde jamais cet honneur, mais son comportement ambigu permet quand même à Bob de se construire une supériorité délirante. Contrairement au bovarysme, le bobfordisme renonce à toute fuite dans l’imaginaire ; il n’est pas non plus une aspiration vague ou virulente à vivre des scènes de gangster romantiques. Il est le désir, puis l’exigence d’être reconnu par une personne importante. Bob veut que Jesse transfère sa gloire sur lui. Il ne cherche pas à accomplir des actes admirables (comme Don Quichotte), à vivre des situations excitantes ou valorisantes (comme Emma Bovary), mais à se persuader, sans qu’il ait besoin de se donner la peine de la moindre action, qu’on considère qu’il a atteint le même niveau que Jesse James, voire un niveau supérieur. À force de se voir refusé cette position, et en dépit de la torsion psychotique de son esprit grâce à laquelle il se persuade de sa valeur, il bascule dans l’acte lâche grâce auquel il croit pouvoir briller enfin… il tue son héros. Et, chose incroyable, il obtient la renommée qu’il cherchait (dans un premier temps, du moins). Il joue près de 800 fois son propre rôle dans un théâtre new-yorkais. On l’applaudit, il devient célèbre.

Le bobfordisme ne se fonde donc pas sur un rapport d’imitation – c’est pourquoi il ne produit aucune action (même ridicule). Il s’appuie sur l’idée d’un transfert direct de la gloire, comme s’il s’agissait d’un héritage. C’est pour cette raison que Jesse James demande à Bob s’il veut devenir comme lui ou s’il veut devenir lui. C’est plutôt la deuxième possibilité qui s’apparente à ce que Bob a confusément dans la tête. Il est mû par une sorte de pensée magique qui le fait croire qu’il suffit que Jesse soit d’accord pour qu’il devienne instantanément aussi important que lui. Et il structure sa relation avec lui dans cette croyance, jusqu’à la bêtise, la puérilité, l’attitude et l’action malsaines.

Madame Bovary avait des exigences trop hautes par rapport à sa position dans la société ; le prosaïsme qui l’entourait (voire la bêtise et la vulgarité) a eu raison des chimères après lesquelles elle soupirait. Chez Bob Ford, c’est le mécanisme de départ qui est délirant.

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford est bien plus qu’un western crépusculaire. Il ne contente pas de détruire une légende en nous montrant un héros brutal, bafouant les valeurs morales des films de cow-boy des années 1940 (Jesse James tue sans raison un homme dans un train, il torture un gamin pour le faire parler tout en ne se rendant pas compte qu’il l’en empêche en lui mettant la main sur la bouche, etc.). À cette démystification déjà magistralement opérée dans les années 70 par Peckinpah, Andrew Dominik ajoute un autre élément, plus propre à enterrer définitivement le western : l’inaction. Bob Ford veut être un héros sans prendre de risque, et même sans agir. C’est la fin de l’épopée du Sud, non pas parce que les personnages ne sont pas aussi humanistes qu’on nous les avait présentés, mais parce que le courage et l’honneur se délitent. Parce que le monde du spectacle prend le dessus, étouffant les forces motrices traditionnelles. Le Sud est contaminé par les valeurs du Nord. À un moment du film, Jesse James va rendre visite à un ancien coéquipier qui vit dans une cabane pourrie. Le type a peur, il parle et se comporte un peu comme Robert Ford, et on comprend au bout d’un moment que c’est parce qu’il croyait que Jesse pouvait penser qu’il voulait le capturer pour toucher la récompense. Il lui dit qu’il a 600 dollars, qu’il n’a donc pas besoin de la récompense. C’est une question de principe aussi, lui répond Jesse. Cet homme est en quelque sorte le double de Bob Ford, le prototype de l’homme nouveau. Le film représente la fin d’un monde, détruit par la mentalité de la société qui arrive, et qui est déjà bien installée dans le Nord. Une société qui rêve, qui aime les légendes, qui veut de l’illusion, qui désire et exige de la valeur sur commande. Une société qui diffuse la lâcheté. C’est à New York que Bob Ford peut imaginer qu’il brille en jouant dans un théâtre son rôle de minable.

Pour Dominik, il s’agit moins de casser des mythes que de constater l’arrivée d’une nouvelle mentalité. Il n’achève pas le western dans la violence, à la manière du massacre final de La Horde sauvage. Il constate sa mort dans l’arrivée diffuse d’une mentalité petite et puérile. On passe de l’action à l’inaction, de la volonté au délire, de l’acquisition d’une valeur au fantasme, du courage à la lâcheté.

La fin est magistrale. Bob Ford est à son tour assassiné par un quidam cherchant probablement à venger la mort de Jesse James. Lui aussi est abattu dans le dos. Cette scène remet tout le film en perspective en indiquant que Bob Ford était au fond davantage une victime qu’un bourreau. Après avoir été insulté au théâtre et humilié dans un bar (par la chanson interprétée par Nick Cave), il abandonne toute prétention. Il sait qu’il est condamné à subir l’opprobre jusqu’à la fin de sa vie, que les clients de son bar le méprisent dès qu’il a le dos tourné. Il se retire du monde et accepte son sort dans ce qui ressemble à une rédemption. La voix off résonne mélancoliquement quand on nous montre la préparation de son meurtre. Elle raconte tout ce qui se passera après. Robert Ford restera l'incarnation du lâche, il sera méprisé par tous. Son assassin sera finalement libéré grâce à une pétition. Pourtant, Bob n'est pas pire que la plupart des gens dont Jesse James était entouré. Il était juste plus immature, plus bête peut-être. C’est, en définitive, un bouc émissaire. On a fixé tout l’opprobre sur lui pour ne pas voir le reste. Pour ignorer la décadence en continuant à rêver une légende mensongère.

Écrit par Fabien Rothey | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : the assassination of jesse james by the coward robert ford, andrew dominik, critique cinéma, western, bovarysme |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |  |

|