Rechercher : dessins

Andreï Biély sur La Cerisaie de Tchekhov

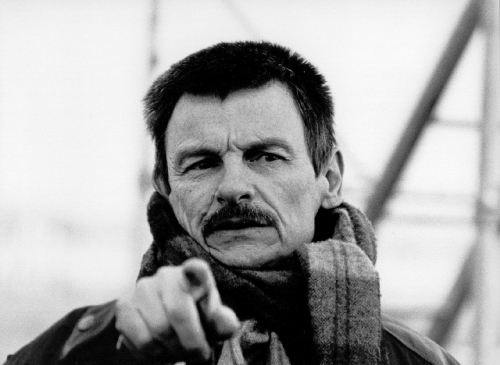

Constantin Stanislavski dans le rôle de Gaïev

La Cerisaie

Reproduisant la réalité, l’artiste-réaliste travaille d’abord sur ses traits les plus généraux ; ensuite, il devient photographe de la réalité. Sa vue se développe. Il ne se contente plus de la pose superficielle du phénomène. Après le précis et le durable, il s’arrête sur l’imprécis et le fugitif, à partir desquels se forment toute précision et toute durée. Il reproduit alors le tissu de l’instant. Le moment arraché devient la visée de la reproduction. Une telle représentation de la vie est un travail précis de dentelle, presque diaphane. Le moment de la vie en lui-même devient dans son approfondissement une porte sur l’infini. Comme la maille d’une dentelle de vie, il n’est rien en lui-même : il esquisse une sortie vers ce qui est derrière lui. L’intensité de l’émotion est infinie. La dentelle de la vie, composée de mailles isolées, devient une rangée de portes dans des couloirs parallèles qui conduisent vers l’autre. L’artiste-réaliste, restant lui-même, dessine involontairement avec la superficie du tissu de la vie ce qui s’ouvre dans la profondeur des labyrinthes des instants parallèles entre eux. Tout reste identique dans son imagination, mais imprégné par l’autre. Il ne soupçonne pas lui-même d’où il parle. Si vous dites à un tel artiste qu’il a pénétré dans l’au-delà, il ne vous croira pas. Il vient pourtant de l’extérieur. Il a étudié la réalité. Il ne croira pas que la réalité représentée par lui n’est déjà plus la réalité dans le sens courant.

Le mécanisme vital ne dirige pas le cours des émotions là où nous aspirons, il nous donne au pouvoir de la machine. Notre dépendance commence avec les causes générales inconnues de nous et se termine avec les tramways hippomobiles, les téléphones, les ascenseurs, les horaires des trains. Il se forme de plus en plus entre nous un cycle mécanique fermé, duquel il est de plus en plus difficile de s’échapper. “A” se tue pour “B”, “B” pour “C”, et “C”, pour lequel “A” et “B” se sont effacés en restant des zéros au lieu de vivre en étant organiquement liés aux émotions, se donne à “A” en se transformant aussi en zéro. Une machine de meurtre inutile des âmes se met en place.

Le pouvoir de l’instant est la protestation naturelle contre l’organisation mécanique de la vie. L’homme libéré approfondit le moment fortuit de la libération en dirigeant vers lui toutes les forces de l’âme. Dans de telles conditions, l’homme apprend de mieux en mieux à voir dans les détails. Les détails de la vie deviennent de plus en plus des corps conducteurs de l’Éternité. Ainsi le réalisme passe imperceptiblement au symbolisme.

Les instants, ce sont des morceaux de verre multicolore. À travers eux, nous regardons dans l’Éternité. Nous devons nous arrêter sur un morceau de verre, sinon nous ne discernerons jamais ce qu’il y a derrière le fortuit. Tout devient trop familier et nous sommes fatigués de regarder, peu importe vers où se dirigent nos regards. Mais puisque nous avons éprouvé avec suffisamment d’intensité l’instant déterminé, nous voulons que cela se répète. En répétant l’émotion, nous nous enfonçons en elle. En nous enfonçant, nous traversons différents stades. Le moment déterminé devient pour vous une sortie inattendue vers le mysticisme : notre voie intérieure se manifeste et l’intégrité de la vie de notre âme se rétablit. Le mécanisme de la vie est vaincu de l’intérieur, les instants isolés n’ont plus de pouvoir. La dentelle vitale, tissée d’instants isolés, disparaîtra quand nous trouverons la sortie vers ce qui perçait auparavant derrière la vie. En racontant ce que l’on voit, nous disposons arbitrairement du contenu de la réalité.

Tel est le symbolisme mystique, opposé au symbolisme réaliste, qui transmet l’au-delà dans les termes de la réalité nous environnant tous.

Tchekhov est un artiste-réaliste. De cela il ne découle pas qu’il n’y a pas chez lui de symboles. Il ne peut pas ne pas être symboliste si les conditions de la réalité dans laquelle nous vivons ont changé pour l’homme contemporain. La réalité est devenue transparente par suite d’un raffinement nerveux des meilleurs d’entre nous. En n’abandonnant pas le monde, nous allons vers ce qu’il y a derrière le monde. Telle est la voie véritable du réalisme.

Il y a encore peu, nous reposions sur une base solide. Maintenant, même la terre est devenue transparente. C’est comme si nous nous déplacions sur un plancher de verre transparent et glissant, derrière lequel un abîme nous surveille. Et nous avons l’impression de nous déplacer dans les airs. Cette voie aérienne est effrayante. Peut-on parler à présent de limites du réalisme ? Peut-on dans de telles conditions opposer le réalisme au symbolisme ? Ceux qui s’écartent actuellement de la vie se retrouvent dans la vie, car la vie même est devenue autre. Les réalistes actuels, en représentant la réalité, sont symboliques : là où, avant, tout se terminait, tout est devenu transparent, diaphane.

Tel est Tchekhov. Ses héros sont esquissés par leurs traits extérieurs, et nous cherchons à les saisir de l’intérieur. Ils se déplacent, boivent, disent des futilités, et nous voyons les abîmes de l’âme qui percent en eux. Ils parlent comme s’ils étaient emprisonnés, et nous apprenons d’eux des choses qu’eux-mêmes n’avaient pas remarquées. Dans les détails dans lesquelles ils vivent s’ouvre à nous un chiffre secret – et les détails ne sont déjà plus des détails. La platitude de leur vie est neutralisée par quelque chose. Dans ses détails s’ouvre partout quelque chose de grandiose. N’est-ce pas ce qu’on appelle regarder à travers la platitude ? Et regarder à travers quelque chose, cela veut dire être symboliste. En regardant à travers, je lie l’objet à ce qui est derrière lui. En ce sens, le symbolisme est inévitable.

L’esprit de la musique se manifeste de manière très diverse. Il peut pénétrer uniformément tous les personnages d’une pièce. Chaque personnage est alors une corde dans un accord musical. « Les pièces d’humeur » de Tchékhov sont musicales. Leur symbolisme s’en porte garant, car le symbole est toujours musical dans un sens général. Le symbolisme de Tchékhov diffère beaucoup et substantiellement du symbolisme de Maeterlinck. Ce dernier fait des héros de ses drames des récipients de son propre contenu mystique. En eux s’ouvre son expérience. En indiquant l’approche de la mort, il oblige l’aïeul à dire : « N’y a-t-il pas encore quelqu’un parmi nous ? »[i] Le symbole est trop évident. N’est-ce pas une allégorie ? Son expression est trop générale. Tchékhov, en amincissant la réalité, tombe inopinément sur les symboles. Ils les soupçonnent à peine. Il ne met rien de prémédité en eux, car il est douteux qu’il ait eu une expérience mystique. Ses symboles s’enracinent donc involontairement dans la réalité. Nulle part ne se déchire la toile d’araignée des événements. Grâce à cela, il réussit à révéler plus profondément les symboles dont les sonorités se font entendre dans un fond de détails.

Voilà des hommes exténués, assis, cherchant à oublier les horreurs de la vie, mais le passant passe à côté… Le sceau se rompt dans la mine. Tout le monde comprend qu’il se passe ici une chose horrible. Mais peut-être tout cela a-t-il été rêvé ? Si on examine La Cerisaie du point de vue de la totalité de l’impression artistique, on ne trouve pas cette complétude qu’on pouvait observer dans Les Trois Sœurs. En ce sens, La Cerisaie est moins réussie. Mais la profondeur psychologique des moments isolés est mieux rendue. Si avant il y avait devant nous un tissu de dentelle transparent, que nous contemplions de loin, à présent l’auteur s’est comme rapproché vers quelques mailles de ce tissu, et il a vu avec plus clarté ce qu’elles esquissent.

Il a glissé devant les autres mailles. C’est pour cela que la perspective se trouble, et la pièce acquiert un caractère inégal. En un sens relatif, Tchekhov est revenu sur ses pas. En un sens absolu, il n’est pas resté sur place parce qu’il a aminci la méthode. Par endroits, son réalisme est encore plus mince, il révèle encore davantage par les symboles.

Terribles sont les instants où le sort s’approche furtivement et silencieusement du l’homme fatigué. Le leitmotiv angoissant de l’orage et le nuage menaçant de l’horreur sont partout. Il semblerait qu’il n’y ait pas de quoi être terrifié : il s’agit simplement de la vente d’une propriété. Mais les masques sont effrayants sous lesquels se cache l’horreur, béante dans les ouvertures pour les yeux. Comme est effrayante la gouvernante qui grimace autour de la famille ruinée, ou le laquais Yacha qui critique le champagne, ou le comptable grossier, ou le passant de la forêt !

Dans le troisième acte, on trouve comme des procédés cristallisés de Tchekhov : dans l’entrée, un drame familial a lieu, à l’arrière, éclairé par des bougies, les masques de l’horreur dansent frénétiquement : l’employé des postes valse avec la jeune fille – n’est-il pas un épouvantail ? Peut-être qu’il s’agit d’un bâton auquel est attaché un masque, ou d’un porte-manteau sur lequel est suspendu un uniforme. Et l’employé de la gare ? Pourquoi est-il là ? Tout cela est une incarnation du chaos fatal. Ils dansent en minaudant quand le malheur familial atteint son apogée.

Le détail se colore d’un dépôt jusqu’alors invisible. La réalité se dédouble : c’est cela et ce n’est pas cela ; c’est le masque d’autrui, et les gens sont des mannequins, des phonographes de la profondeur – et c’est effrayant…

Tchekhov, en restant réaliste, tire ici les plis de la vie, et ce qui paraissait de loin des plis sombres se révèle une ouverture sur l’Éternité.

Article publié pour la première fois dans la revue Vesy (Весы). 1904. No 2. p. 45-48.

Traduction de Fabien Rothey

Original en russe : Белый - Вишневый сад.pdf

09/12/2012 | Lien permanent

Andreï Biély sur l'art de Tchekhov

Tchekhov dans la province de Samara , 1900

Traduction de l’article consacré à Tchekhov publié dans le recueil de critique littéraire d’Andreï Biely Le Rayon vert, en 1910.

I

La vie est une pièce fermée de toute part. De la naissance à la mort, nous y sommes enfermés comme dans un cachot. Devant nous, il n’y a que des murs, et probablement personne ne dira ce qu’il y a derrière. Nous sommes tous dans la même situation. Nous voyons la même chose. Nous savons la même chose. Mais nos relations à ce contenu de la vie commun à tous sont variées.

Bien que nous soyons enfermés dans une prison dont nous ne pouvons sortir que par la mort, nous pouvons dire que les murs du cachot sont en verre. Et le contenu de vie déployé devant nous — des tableaux d’un grand maître, tantôt paradisiaques, tantôt infernaux — se trouve de l’autre côté des murs transparents. Plus nos émotions sont profondes, plus nous pouvons voir de traits dans le panorama déployé.

Nous pouvons aussi penser que les murs de notre cachot ne sont absolument pas transparents, mais qu’ils sont des tableaux divers de la vie : il y a seulement une fresque recouvrant les murs. Tout cela n’est pas là, mais ici, avec nous. On peut alors étudier les propriétés des couleurs et le genre de la peinture avec laquelle notre vie est coloriée.

Nous avons accès à encore une autre relation à la vie. Quand nous ouvrons notre cœur à ces peintures qui sont autour de nous, nous pouvons ne pas nous poser la question de savoir où elles sont déployées. Nous n’avons pas besoin de racler les murs de notre prison dans l’espoir que la couche de couleurs couvrant ces murs se détachera, ou s’affliger de ce que les couleurs ne se détachent pas, et, par conséquent, qu’elles sont derrière les murs, et que les murs sont transparents : nous pouvons aimer ces tableaux de vie indépendamment de leur position, du seul fait qu’ils sont le contenu de notre âme. Ce contenu se rapporte-t-il à l’essence ou à l’apparence, cela est égal : nous aimons tout cela, et l’amour pose-t-il des questions ? Exige-t-il des documents ? Nous aimons. En aimant, nous exprimons. Et laissons le mystique voir dans l’expression de nos émotions de profondes illuminations dans le suprasensible, et le positiviste seulement la vie d’ici, les deux doivent être d’accord pour dire que cette expression d’émotions est réelle : c’est une vérité, une réalité ne prétendant pas être une tendance.

Il fut un temps où nous supposâmes faussement qu’en exprimant les profondeurs de l’esprit nous nous détachions de la réalité et que les profondeurs de notre esprit n’étaient plus la réalité. Mais quand nous conclûmes à l’irréalité de tout ce qui était profond et que nous opposâmes la surface à la profondeur, nous nous éloignâmes encore de la réalité à la faveur du monde des mirages. Une compréhension tendancieuse de la vie ayant proclamé « les ténèbres des vérités inférieures » pour contrarier « le brouillard qui se lève » pécha aussi contre la réalité, car elle accepta sans preuve les mots sur le « brouillard qui se lève ». Il en a résulté deux schémas monstrueux : 1) « Notre vie... est un cercueil… étroit… étouffant » (vers de Balmont), 2) notre vie est « un pot de mousse ». Ces deux conceptions de la vie sont loin des principes du véritable réalisme, car, dans un cas, il est supposé a priori que les beautés sont déployées devant nous, « là, quelque part, où il n’y a pas d’accès. », et dans l’autre, elles se sont abaissées jusqu’aux fresques. Dans les deux cas, la vie se transformait en fantôme. On oubliait que le réaliste à la barbe de trois jours ne suppose pas, mais aime ce qu’il y a.

Longtemps, le symbole n’exprima que l’au-delà. En rejetant l’au-delà, nous rejetâmes le symbole. Nous lui opposâmes le concept. Et nous réduisîmes son expression artistique à une sorte de pensée en images. Mais voilà bien la dernière limite de la confusion — la contradictio in adjecto. Nous oubliâmes que le symbole n’était que le porte-parole de l’émotion, et que l’émotion (personnelle, collective) était la seule réalité. Et si quelques disciplines formelles donnent la possibilité de conclure au caractère illusoire de l’émotion, alors, d’un autre côté, ces mêmes disciplines, poussées jusqu’au bout de leur logique, se nient elles-mêmes. Et si cela se passe ainsi, si sont illusoires les mots sur le caractère illusoire des émotions comme étant quelque chose qui nous serait donné directement, alors l’émotion est la seule réalité. Et le symbolisme (expressif et non interrogateur) est la seule forme de la réalité.

Le symbolisme véritable coïncide avec le réalisme véritable. Les deux parlent de l’efficient. L’efficience est le signe fondamental, et le plus profond, de la vie. Il y a relativement peu de temps le réalisme du symbolisme ou le symbolisme du réalisme commença. L’artiste véritablement profond ne peut déjà plus être appelé ni symboliste ni réaliste au sens ancien de ces mots.

II

Tchekhov fut l’un de ces artistes véritables. Des écoles artistiques diverses, souvent opposées, luttant souvent l’une contre l’autre, peuvent s’unir autour de lui. Tourgueniev et Tolstoï y côtoient Maeterlinck et Hamsun. En raison de la spontanéité de sa création, il adhère également à l’ancien et au nouveau : l’éternel se refléta trop dans ses images. Il est le chaînon constant entre les pères et les fils, unifiant une forme compréhensible par tous avec le courage audacieux d’un novateur. Le représentant de la tendance du “chaudron”[i] verra dans Tchekhov le dernier mot de son courant. Au contraire, l’admirateur raffiné du symbolisme est séduit par la pudique finesse des symboles tchékhoviens, et, après Maeterlinck, c’est avec soulagement qu’il se tourne vers Tchekhov. Il verra que cette pudeur prudente s’enracine dans la transparence de ses symboles et que la condition nécessaire de la transparence est la spontanéité, l’absence de préméditation, ce qui s’appelle “le talent”, “le génie”.

Il y a encore peu de temps, les abîmes des émotions inintelligibles s’ouvrirent aux observateurs profonds. Mais quand la vie environnante ne répondit pas aux mots des profondeurs, les observateurs se détournèrent de l’environnant, du proche ; ils exprimèrent de nouvelles émotions dans les formes du lointain, du bizarre. Ici et là explosèrent les fusées de rêves étranges ; les fanfares anxieuses déchirèrent le silence de l’ordinaire. Ainsi apparurent les premiers drames de Maeterlinck, qui paraissaient inattendus il y a peu encore. Il semblait qu’étaient ouvertes les immenses couches des illuminations que personne n’avait abordées et dans lesquelles la vie réelle ne s’était pas infiltrée. Cependant, nous voyons aujourd’hui qu’il s’agissait d’une erreur.

Nous vîmes l’élan, la vitesse, la ruée, et il semblait que la victoire était remportée. La création déborda de la vie et s’arrêta. C’est ainsi que l’express est à l’arrêt dans une gare, pour une cause inconnue, comme triomphant sur la vie, ce train de marchandises avançant lentement. Mais la distance initiale, qui avait augmenté entre les trains, diminue à nouveau. Après une minute, les wagons de marchandise avançant lentement dépassèrent l’express ; les passagers de l’express, qui, il y a peu, se moquaient encore de la lenteur de la vie, restèrent derrière la barrière, et la vie s’infiltra là où il semblait qu’il ne pourrait y avoir aucune vie.

Tchekhov n’abandonna pas l’ordinaire. Son regard fixe ne se détacha pas une seule minute des détails. Il aimait ces détails et pouvait y surprendre davantage de choses que Maeterlinck — cette fusée s’élevant au-dessus de la vie et retombant sur elle. Si l’œuvre de Tchekhov pouvait parfois nous sembler un train de marchandises tandis que nous nous hâtions derrière l’express, il convient d’avouer pour l’instant que beaucoup d’entre nous restèrent loin derrière avec leurs « express », et le « train de marchandises », nous ayant dépassé, écrasa la vie dans les insondables lointains des espaces de l’âme.

Comment avons-nous pu nous lasser du fâcheux et fatigué modernisme dans lequel firent si vite et si habilement leur nid et la pose vulgaire, et la découverte naïve et sénile des Amériques là où il n’y a plus aucune Amérique ! Le pathos effectif devant l’abîme déployé de l’Éternité réussit à engendrer des phalanges entières « de maîtres en affaires ampoulées » ! Avec quelle avidité on s’adresse parfois aux sources rafraîchissantes et chastes de l’ordinaire : on y trouve encore des courants purs de la vie éternelle ! On apprend à apprécier dans le talent de Tchekhov cet amour des détails, dans lesquels rien ne semble transparaître, alors que tant de choses percent.

En examinant l’art de Maeterlinck, on voit qu’un caractère tendancieux passe comme un fil rouge dans ses œuvres, et qu’il détermine par avance l’au-delà de ses illuminations. On peut parler d’hiératisme préconçu, de la sécheresse non incarnée de ses symboles : il soumet la présence de l’illumination à la tendance. Un tel caractère tendancieux ne reçoit son entière justification que quand la révélation de l’artiste déborde les limites de l’art pour couler dans la vie. Mais une telle sorte de réalité est l’apanage des prophètes et des professeurs de la vie. Et si nous voulons éclaircir et prêcher nos illuminations artistiques “voltigeantes”, il faut d’abord s’habituer à l’infini des cristaux de la connaissance. C’est seulement alors que nos illuminations conquerront une place à côté des vérités que l’esprit ne peut discuter. Nous observons chez Maeterlinck le naufrage manifeste de pareilles illuminations : il plongea dans l’Éternité et voulut l’expliquer. Il n’expliqua rien et dut laisser les positions qu’il avait occupées suite à ses incursions. Au contraire, Tchekhov n’expliquait rien : il regardait et voyait. Ses symboles sont plus fins, plus transparents, moins prémédités. Ils crûrent dans la vie, ils s’incarnèrent entièrement dans le réel. Et dans la mesure où nous prenons l’image de l’émotion derrière le début du réel, et le symbole derrière sa forme, Tchekhov est avant tout un symboliste, avant tout un artiste.

III

Le mouvement collectif de la pensée est parallèle au mouvement des émotions de masse. Le déterminisme, qui nous effraya tant il y a peu, ne correspondait-il pas à la vague de pessimisme ayant gagné notre société. Il semblerait que Tchekhov soit le porte-parole le plus éclatant du pessimisme, et dans ses œuvres il n’y pas de place pour la légèreté heureuse ; on pourrait encore moins attendre de lui l’apaisement du repos éternel. Et cependant, ce n’est pas ainsi. Il est bien symboliste. Le concept véritable du symbole doit anéantir dans la vie la séparation entre essence et apparence, convention et absence de convention. Le symbole est la réalité unique, éternelle, et la tendance déterminatrice, conséquence d’un éclaircissement plus précis de certaines sortes de causalité, ayant normalisé la dépendance fonctionnelle des événements, s’est entièrement propagée à la vie en adoptant seulement quelques méthodes formelles de la connaissance. Dans le symbole nous remportons la victoire sur les concepts de formel et substantiel, tant et si bien que l’artiste-symboliste véritable, quel que soit sa représentation de la vie à travers le prisme du déterminisme, apporte toujours involontairement dans la vie une inexplicable légèreté et bienfaisance.

Le déterminisme au sens large, y compris le kantisme, limité par d’autres méthodes de connaissance et mené jusqu’au bout, en assurant la clarté de la compréhension des différentes relations, donne en même temps une vaste étendue aux besoins mystiques de notre esprit. Dans l’application cohérente du déterminisme comme méthode se fait jour son caractère illusoire comme celui d’une forme connue de formalisme. Parallèlement au déterminisme, le pessimisme mené avec cohérence se change involontairement en tragique et en religion, où s’émousse pour toujours le dard pointu primitif des déceptions. L’illusion se révèle, les horreurs de la vie encore récentes s’envolent dans la région des mirages. Le règne du Repos Éternel est déclaré.

L’horreur de l’ordinaire, la vulgarité sont un certain procédé méthodologique de Tchekhov grâce auquel ses images reçoivent la netteté du dessin en restant dans la région de la quotidienneté. Mais la quotidienneté devient un décor ondulant, et les personnages, des silhouettes griffonnées sur une toile.

Chez Tchekhov, la netteté à la Tolstoï et le modelage des images se joignent au souffle insaisissable du Sort, comme chez Maeterlinck, mais, comme chez Hamsun, derrière ce souffle percent une douce tristesse et une joie silencieuse, comme si elles savaient que le Sort est une illusion. Comme si un enchanteur, qui nous terrifia avec la laideur de la vie, regardait de derrière la vie avec des yeux doux : oui, bien sûr, il sait une chose, que nous ne savons pas, il sait un secret, un symbole devant la respiration duquel le Sort se dissipe. Il sent ce que ne savent pas ses tristes héros, une douce tristesse et une légèreté, ce dont il ne faut pas parler, mais qui existe et que connaît celui qui regarde dans les profondeurs : comment transmettre avec des mots la liberté du dernier esclave, où le pessimisme n’est plus du pessimisme. C’est bien là que coule la dernière joie… Ses images désespérées respirent involontairement le Repos de l’éternité, le repos éternel. Et comme cette spontanéité est forte ! Voilà ce que pense un des personnages de ses récits en regardant un tableau : « Julia imagina qu'elle passait le petit pont, qu'elle suivait le sentier toujours plus loin et plus avant, tandis que, autour d'elle, régnait le silence, et que les râles de genêt, ensommeillés, criaient. Au loin, clignotait le feu. Et il lui sembla tout à coup qu'elle avait déjà vu depuis longtemps et maintes fois ces mêmes petits nuages qui s'allongeaient sur le rouge du ciel, et ce bois et ce champ. Elle se sentait seule et voulait marcher, aller, sur ce sentier. Là où la lueur mourait se reflétait la paix de quelque chose d'immatériel et d'éternel.[ii]

Voilà le symbole involontaire à propos duquel il est interdit de demander « Qu’est-ce que c’est et pourquoi ces mots sur l’éternel ? »